生物入侵是全球性的生态挑战,严重威胁着生物多样性和生态系统功能。目前,移除入侵物种是一种广泛使用的生态恢复策略。然而,移除入侵种之后,自然生态系统如何响应?其内在恢复机制又如何?目前我们仍缺乏深入认识。

针对这一科学问题,华东师范大学生态与环境科学学院黎绍鹏教授团队通过一项弃耕地控制实验,揭示了入侵植物移除后物种、系统发育和功能多样性恢复的过程与机制。研究成果以“Multidimensional diversity recovery following invasive species removal: roles of colonization, extinction, and abundance shifts” 为题,发表于生态学权威期刊 Journal of Ecology上。

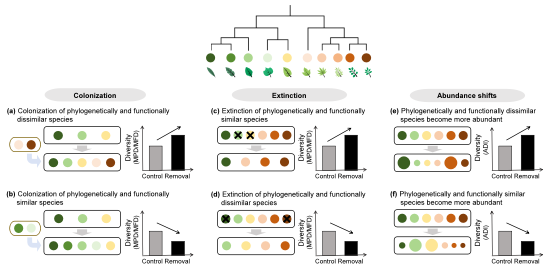

图1:本研究提出的概念框架,阐释了物种定殖、丧失及多度变化如何影响入侵物种移除后群落多样性的恢复过程

传统的入侵物种移除实验大多关注单一入侵种,且多聚焦于物种多样性(如物种丰富度)的响应。然而,生态系统的恢复不仅仅是物种数量的恢复,更关乎物种间的进化历史(系统发育多样性)和功能性状多样性的恢复。多个维度的多样性共同决定了生态系统的稳定性和功能。

研究团队在浙江省宁波市鄞州区一块弃耕地上开展了为期三年的野外实验,实验设置了四种处理:对照(不移除入侵种)、移除非优势入侵种、移除优势入侵种(加拿大一枝黄花,Solidago canadensis L.)、移除所有入侵种。通过不同强度的入侵物种移除处理,系统评估了物种、系统发育和功能多样性三个维度多样性的恢复动态。在此基础上进一步发展了基于物种定殖、丧失和多度分布的多样性恢复分析框架,系统揭示了这三个生态过程在多维多样性变化中所起的贡献。

图2:研究样地概况和本研究的主要结果。入侵植物的移除,使得那些亲缘关系较远、功能性状差异大的本地种多度显著增加,从而快速提升了群落的系统发育与功能多样性。

研究结果显示,移除入侵物种显著提高了群落的物种、系统发育和功能多样性。值得注意的是,基于多度加权的多样性指数表现出更强的恢复趋势。移除入侵物种促进了新物种的定殖,减少了原有物种的丧失,并随着时间的推移使得留存种的多度分布更加均匀。入侵植物的移除,使得那些亲缘关系较远、功能性状差异大的本地种多度显著增加,从而快速提升了群落的系统发育与功能多样性。这种常常被忽略的多度动态变化,是推动生态系统快速恢复的关键引擎。

该研究明确了物种多度分布在入侵植物移除后的核心作用,并将物种定殖、丧失和多度变化三个关键生态过程整合进一个统一的分析框架中,深化了我们对入侵种移除后群落动态恢复机制的理解。这一框架为评估和优化实际的生态修复工程、推动精准生态治理提供了重要的分析工具。

华东师范大学生态与环境科学学院生态学专业硕士生吕冰薇为该论文的第一作者,黎绍鹏教授为通讯作者。该研究受到国家重点研发计划(2023YFC2604500)和国家自然科学基金(32222051和31971553)的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1111/1365-2745.70168

(转载请注明出处)