2025年5月31日,正值端午粽叶飘香之际,华东师范大学生态与环境科学学院以“探秘都市生物,共筑和谐家园” 为主题,在闵行校区成功举办“2025年上海科技节”生态与环境科学学院全国科普教育基地公众开放日暨第3期城市生态与环境青少年科学创新实践工作站开班典礼。活动当天,来自全市68所中学的120名高一学员以及对生态环境保护感兴趣的中学生齐聚一堂,开启都市生物探索之旅。

合影留念

活动开幕式由学院党委副书记王晶晶主持。学院党委书记嵇渭萍、时任院长陈小勇教授、工作站站长邓泓副教授、上海城市荒野工作室创始人郭陶然、工作站导师刘敏教授、张勇副教授,以及各实践点教师代表张岳梅、吴承翰、王青波等现场出席本次活动。

生态与环境科学学院党委副书记王晶晶主持开幕式

嵇渭萍在致辞中,以端午“挂菖蒲、饮雄黄、赛龙舟”的传统习俗为引,解读其中蕴含的“天人合一”的生态智慧。她寄语学员“以敏锐的目光捕捉自然的奥秘、发扬龙舟竞渡的协作精神、将传统生态智慧与现代科学知识结合,不仅做生态保护理念的传承者,更要成为生态文明建设的行动派。”

生态与环境科学学院党委书记嵇渭萍致辞

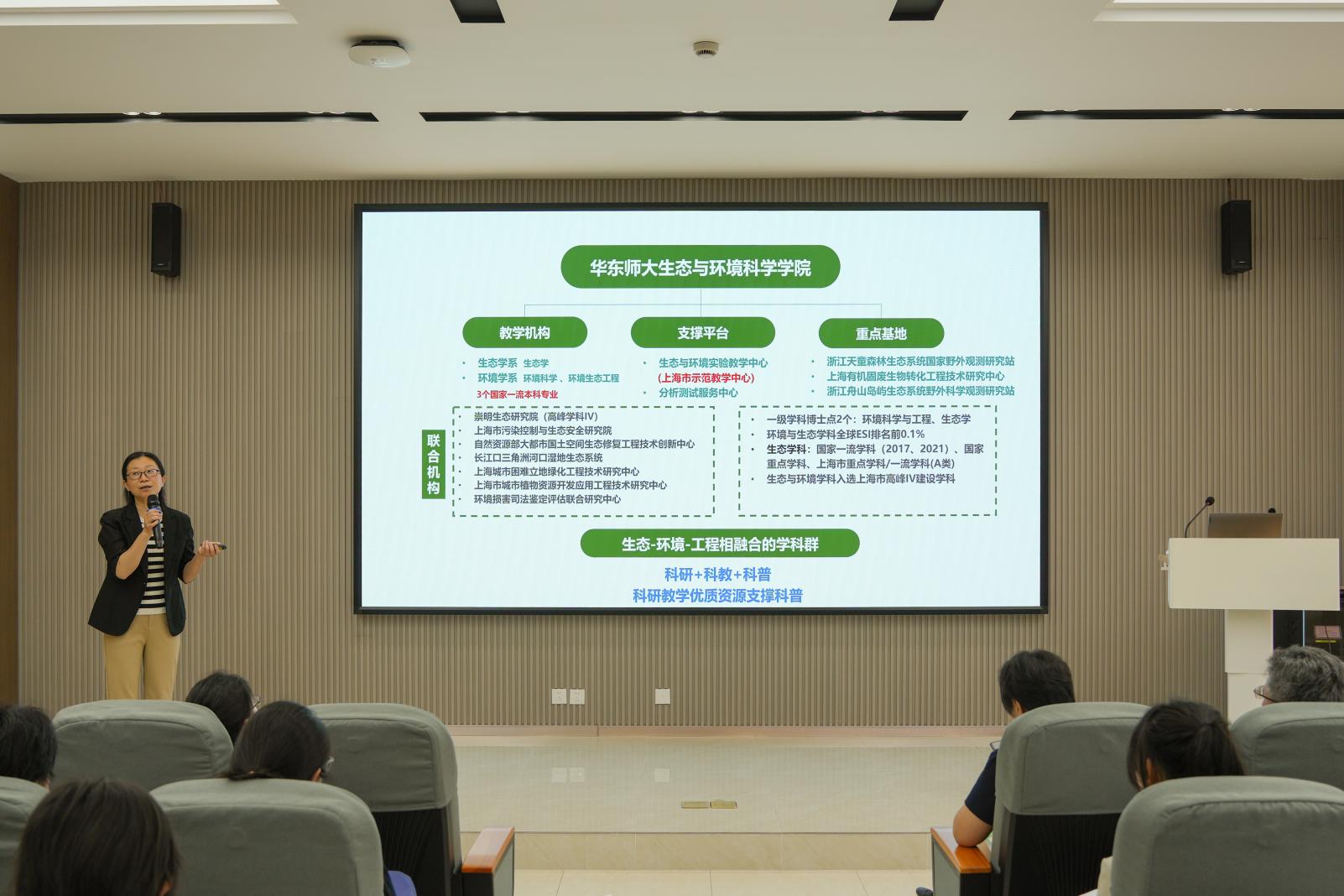

工作站站长邓泓介绍了学院的科普使命与工作站的课程体系,她指出,生态与环境科学学院积极发挥学科优势,依托全国科普教育基地、上海自然教育学校(基地)等平台,形成了“科研、科教、科普”三科并举协同机制,广泛传播生态文明理念,取得了广泛的社会反响。邓老师鼓励同学们珍惜“上海市青少年科学创新实践工作站”提供的学习机会,用好优质的科研资源,在科学实践中拓宽视野,训练思维,提升实践能力和培养创新精神。

工作站站长邓泓副教授对工作站进行介绍

为激发新学员的学习热情,工作站的刘敏和张勇老师为荣获“2024年度优秀学员”的同学颁发了奖杯和证书,孟子瑄同学和柴婧同学也以在站期间的学习经历为例,分享了学习过程中可能遇到的困难与解决办法,鼓励同学们直面挑战,在反复实践中积累经验。

为2024年度优秀学员颁发荣誉证书和奖杯

随后,实践点的教师代表张岳梅、吴承翰、王青波老师以及实践站秘书李引老师从120份学员证中随机抽取8名新生,现场为其佩戴学员证,也象征着科学精神的传递。陈小勇教授为新学员们寄语,希望他们能秉承科学探索精神,勇于实践,不断突破自我,成为未来生态文明建设的栋梁之才。

为2025年学员代表颁发学员证

现场活动第二阶段由学院陈小勇教授和城市荒野工作室创始人郭陶然带来了两场精彩的科普报告。陈小勇教授以《城市在生物多样性保护中的作用》为主题,从专业视角深入解读了城市生态系统在生物多样性保护中的重要地位和独特作用,提出了一系列切实可行的城市生物多样性保护策略与方法,引发了同学们对城市生态问题的深入思考。郭陶然老师《在城市中重建荒野》的报告中,通过展示上海城市生物多样性恢复实践的多个实践案例,特别是本土植物群落重建,生动地向同学们展示了如何在城市环境中实现荒野的重建与生态系统的恢复,让同学们对城市生态修复有了更直观的认识。

陈小勇教授作生物多样性主题讲座

郭陶然作城市荒野主题讲座

下午的活动聚焦实践体验。首先,王娟老师向同学们开展了实验室安全教育,通过化学品溅洒等事故案例解析,强化了同学们的实验室安全意识。随后,学员们分组投入五大科学探索路线,包括校园飞羽寻踪、校园植物解码、樱桃河水质探寻、植物逆境生存解密、水中微宇宙观察等。同学们在专业老师和志愿者的指导下,或观察记录,或采集分析,在实践中加深了对城市生物多样性的认识。

王娟高级工程师为同学们进行实验室安全教育

本次活动旨在充分利用学院的资源优势,搭建理论与实践相结合的平台,激发青少年探索科学的热情和环境保护意识,培养他们成为具有创新精神和实践能力的未来环保先锋,为推动生态环境建设贡献力量。

本次活动受上海市“闵行区科普资助项目(25-H-04)”和“上海市青少年科学创新实践工作站项目(25DZ23S1600)”支持。