北极地区(北纬 60° 以北)作为全球土壤碳存储的关键区域,蕴藏着约占世界总量 50% 的土壤碳储备。然而近年来,这一区域正以全球平均升温速度四倍的速率急剧变暖,导致永久冻土大面积融化,不仅释放出冻土中封存的甲烷(CH4),更加速了土壤有机碳的微生物分解过程,进一步推高甲烷排放量。作为强效温室气体,甲烷的全球变暖潜能值约是二氧化碳30 倍,其排放量的增加正形成 "气候变暖-冻土融化-甲烷释放" 的恶性循环。目前对泛北极地区年净甲烷排放量的估算存在显著不确定性,这种不确定性严重影响了全球气候模型的准确性,也为制定有效的减排政策带来挑战。

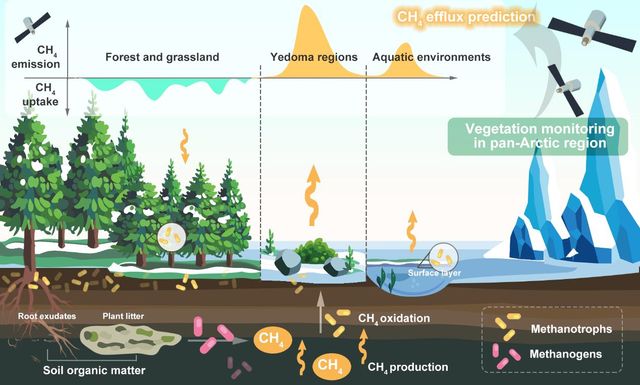

最新研究发现,北极甲烷的源汇平衡与植被动态存在紧密联系。植物通过光合作用形成的有机物质是土壤碳的主要来源,而根系分泌物与凋落物分解过程不仅影响土壤有机质的数量与质量,更直接调控着甲烷产生与氧化的微生物活动。随着北极气候变暖,苔原植被正经历显著转变——低矮植物逐渐被灌木和乔木取代。这一变化将从两方面影响甲烷循环:一方面,树木表层具备高效氧化甲烷的能力,随着森林向高纬度扩张,乔木可能成为未来北极重要的甲烷汇;另一方面,植被类型转变会改变土壤水分与温度条件,进而影响深层土壤甲烷产生速率与表层氧化速率的平衡。特别值得关注的是北极地区特有的“Yedoma”土壤,这类由沉积物与有机质构成的特殊土壤虽仅占北极永久冻土区总面积的 14%,却贡献了超过 52% 的泛北极净甲烷排放量。其独特的深层有机质结构使得土壤内部甲烷产生速率远超表层氧化速率,形成持续的甲烷源。而植被动态监测能够有效确定这类特殊土壤的分布范围,为精准估算甲烷排放提供关键依据。

华东师范大学生态与环境科学学院周小奇教授研究团队提出整合卫星遥感、通量塔观测与机器学习的创新模型,通过刻画植被类型与生产力变化,动态估算甲烷生成关键参数并嵌入甲烷过程模型,实现不同植被类型下甲烷源汇变化的精准模拟(图1)。研究成果以“Linking vegetation changes to Arctic methane efflux”为题于2025年7月5日在植物科学领域国际顶级期刊Trends in Plant Science发表。研究首次系统揭示植被-甲烷互作机制,其技术框架将提升北极甲烷估算可靠性,为全球气候政策制定提供科学支撑,助力优化减排策略以应对气候变化挑战。

图1 泛北极地区不同植被类型下甲烷源汇动态示意图

华东师范大学生态与环境科学学院周小奇教授为论文第一作者兼通讯作者,华东师范大学生态与环境科学学院博士生肖文胜、西班牙巴塞罗那自治大学生态研究与森林应用中心Josep Peñuelas教授为共同作者。该研究工作得到国家自然科学基金项目(No. 32171635)资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.tplants.2025.06.005