作者简介:

华东师范大学生态与环境科学学院博士后杜莹为论文第一作者,夏建阳教授为通讯作者。其他合作者包括华东师范大学崔二乾副教授,汤松波博士以及黄昆研究员。该研究工作得到国家自然科学基金和上海高校IV类高峰学科“岛屿大气与生态”联合培育项目等项目的共同支持。

原文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2590332225001101

研究成果简介:

在自然界的昼夜节律中,温度波动作为最关键的非生物因子之一,驱动着生物的各种生理生态响应。昼夜交替的温度变化不仅直接影响植物的光合效率、呼吸作用和生长发育,还会通过改变种间竞争关系和捕食压力等生物互作关系,进一步调控生态系统功能。值得注意的是,全球变暖背景下,昼夜温度变化呈现显著的非对称性特征,尤其是日间与夜间的增温速率存在差异。作为衡量生态系统功能的关键指标,总初级生产力(GPP)对昼夜非对称变暖的响应直接关系到全球碳循环的未来变化。近日,国际学术期刊One Earth在线发表了华东师范大学生态与环境科学学院夏建阳团队题为“Widespread negative impact of daytime warming on vegetation productivity”的研究论文。该研究基于多源卫星观测和地球系统模拟数据,系统评估了近一个世纪以来的昼夜温度变化趋势及其生态效应。研究发现,自20世纪80年代以来,全球昼夜不对称变暖格局发生了显著转变:从“夜间增温主导”逐渐转向“日间增温主导”。更为关键的是,日间变暖对植被生产力的抑制作用正在全球范围内迅速扩张,且在干旱区表现尤为突出。这一研究首次揭示了昼夜增温格局转变对植被生产力的差异化影响,并指出日间变暖负面影响的扩张可能对陆地生态系统碳汇功能构成严重威胁。

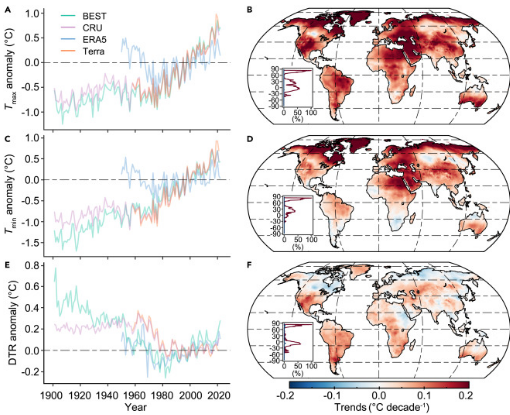

研究利用多套全球气候数据集,分析了20世纪以来昼夜不对称变暖趋势。结果显示:1900年代以来昼夜温度(Tmax/Tmin)总体上升,但昼夜温差(DTR)呈阶段性变化,1951和1984年为关键转折点。1952-1984年DTR以0.084°C/10年速率显著下降,而1985-2021年转为以0.037°C/10年速率上升。空间分析表明,1980年代后全球日间增温范围显著扩大,昼夜温差显著增加的区域比例从1.91%激增至21.70%,主要分布在美国西部、西亚和南半球。这表明全球昼夜增温格局已从"夜间主导"转向"日间主导"。

图1日最高气温(Tmax)、日最低气温(Tmin)与昼夜温差(DTR)的时空格局。自1901年以来的时间趋势使用四个观测数据集分析(A, C, E),空间格局使用1982-2016年间四个观测数据集的均值(B, D, F)。

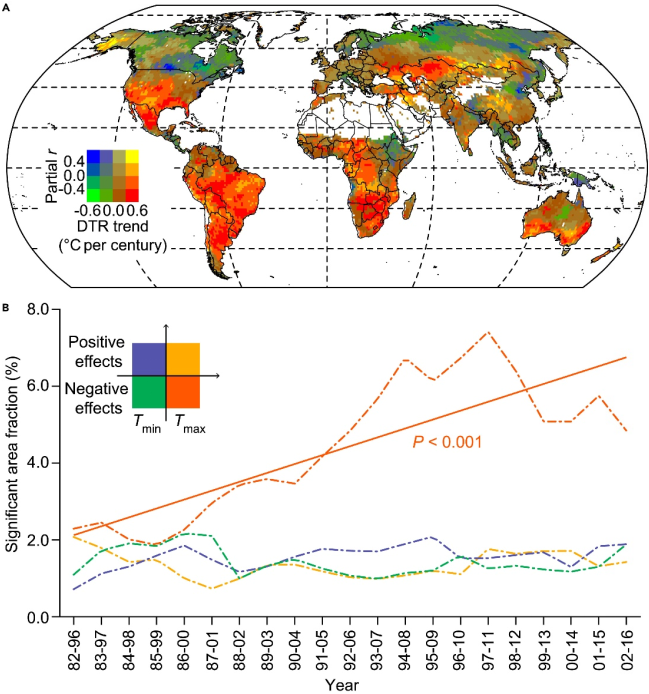

本研究揭示了昼夜不对称增暖对植被生产力的区域差异:日间增温对植被生产力的负面影响广泛存在于西亚、北澳大利亚、南非和南美洲,仅在北半球高纬度地区表现为正效应;而夜间增温的影响在美国、南美南部和东欧以促进作用为主,在澳大利亚及北纬60°以北则呈抑制作用。为消除多个环境变量的混杂效应,研究团队采用偏相关方法进行分析,发现日间增温的负面影响范围持续扩大(图2)。这一趋势也在叶面积指数(LAI)和基于NDVI(近红外光谱法)的GPP数据中得到验证。

图2日最高气温(Tmax)和日最低气温(Tmin)影响植被总初级生产力(GPP)的时空格局。图(A)显示了Tmax和Tmin对GPP影响的空间分布。图例的水平轴决定了GPP变化由Tmax还是Tmin驱动,垂直轴决定了Tmax和Tmin对GPP的相应影响。图(B)显示了1982-2016年间,受到Tmax负面影响的GPP面积在显著扩张。

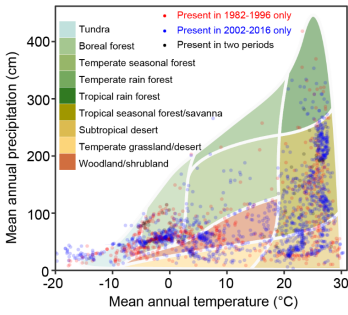

进一步的分析表明,日间增温的负面影响主要出现在日最高气温与GPP最适温度差值较大或者土壤湿度较低的区域。从生物群区上看,日间增温的负面影响在1982-1996年间相对分散。而在2002-2016年,其影响范围明显扩大,并在热带稀树草原、灌木丛、亚热带沙漠和北方针叶林尤为显著(图3)。

图3日最高气温(Tmax)对植被总初级生产力(GPP)的负面影响在1982-1996年和2002-2016年的生物气候空间分布。圆点表示1982-1996年(红色)、2002-2016年(蓝色)以及两个时期都遭受负面影响的地区(黑色)。

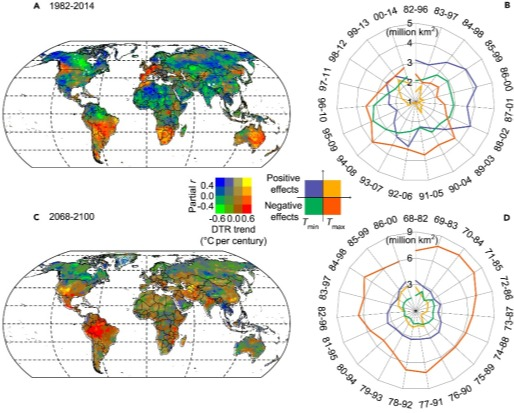

该研究进一步分析了基于第六次国际耦合模式比较计划中8个地球系统模型,评估了昼夜不对称变暖在1982-2014年以及2068-2100年间对植被生产力的影响。结果表明,1982-2014年间,日间增温对植被生产力的负面影响主要出现在南半球,其总体比例显著低于卫星观测的结果。在2068-2100年间,尽管各地球系统模型预测日间增温的负面影响将呈扩张趋势,但模型间存在显著的空间差异,具有较大的不确定性。

图4基于CMIP6模型,日最高气温(Tmax)和日最低气温(Tmin)影响植被总初级生产力(GPP)的时空格局。图(A, B)是1982-2014年间的历史模拟,图(C, D)是2068-2100年间的情景模拟。

尽管近三十年来日间增温的负面影响正在逐步扩张,但自20世纪以来的近80年间,夜间增温一直是改变生态系统功能的主要驱动因子(Peng et al., 2013; Xia et al. 2014)。然而,受限于夜间研究的诸多挑战,我们对夜间生态学的理解仍然较为欠缺(Cox & Gaston, 2023)。研究团队在前期研究中发现,夜间增温在短期内会提高植物夜间有机物的消耗,进而提升次日的光合速率;但在长期会促进气孔关闭,从而降低光合速率(Du et al., 2022)。此外,夜间增温还会降低植物的净碳吸收,增加水力损伤,并加速干旱导致的植物死亡(Lu et al., 2022)。因此,深入理解昼夜不对称气候变暖对生态过程的影响,对预测未来生态系统功能的变化至关重要。

参考文献

Cox, D. T., & Gaston, K. J. (2024). Ecosystem functioning across the diel cycle in the Anthropocene. Trends in Ecology & Evolution, 39(1), 31-40.

Du, Y., Cui, E., Tang, S., Huang, K., & Xia, J. (2025). Widespread negative impact of daytime warming on vegetation productivity. One Earth, 8, 101284.

Du, Y., Lu, R., Sun, H., Cui, E., Yan, L., & Xia, J. (2022). Plant photosynthetic overcompensation under nocturnal warming: Lack of evidence in subtropical evergreen trees. Annals of Botany, 130(1), 109-119.

Lu, R., Du, Y., Sun, H., Xu, X., Yan, L., & Xia, J. (2022). Nocturnal warming accelerates drought-induced seedling mortality of two evergreen tree species. Tree Physiology, 42(6), 1164-1176.

Peng, S., Piao, S., Ciais, P., Myneni, R. B., Chen, A., Chevallier, F., ... & Zeng, H. (2013). Asymmetric effects of daytime and night-time warming on Northern Hemisphere vegetation. Nature, 501(7465), 88-92.

Xia, J., Chen, J., Piao, S., Ciais, P., Luo, Y., & Wan, S. (2014). Terrestrial carbon cycle affected by non-uniform climate warming. Nature Geoscience, 7(3), 173-180.

第一作者简介

杜莹,博士毕业于华东师范大学,研究方向为植物生理生态与全球变化。入选上海市“超级博士后”激励计划,主持博士后面上资助项目和上海高校IV类高峰学科“岛屿大气与生态”联合培育项目。近年来围绕气候变化对植物结构与功能的调节开展系统研究,探索不同尺度下光合作用对气候变化的响应规律与生理生态机制。相关成果以第一作者发表在One Earth, Functional Ecology,Annals of Botany等学术期刊。