作者简介:

华东师范大学直博生范舒雅同学和德国生物多样性综合研究中心杨强博士后为该论文的共同第一作者,华东师范大学黎绍鹏教授为通讯作者,华东师范大学为论文第一完成单位。合作者包括德国Mark van Kleunen教授、波多黎各Trevor S. Fristoe教授和加拿大Marc W. Cadotte教授等研究人员。该研究受到国家自然科学基金优秀青年科学基金项目、面上项目和中央高校基本科研业务费专项资金等项目资助。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-023-41607-w

文章简介:

揭示哪些外来物种更容易成功归化,即能够建立自我可维持的种群,是入侵生态学想要回答的核心科学问题。围绕这个问题,达尔文1859年在《物种起源》里提出了看似矛盾的两个假说,即分别主张与本地物种亲缘关系近或远的外来物种更容易成功归化,这两个假说被合称为达尔文归化谜团(Darwin’s naturalization conundrum)。近年来,围绕这一谜团,生态学家在全球各地开展了大量的实证研究。然而,以前多数研究限于特定的国家或大洲,并往往得到矛盾的研究结果,因此在全球尺度上能否调和这两个假说是亟待深入研究的核心问题。

10月12日,华东师范大学生态与环境科学学院黎绍鹏团队领衔在 Nature Communications期刊上在线发表了题为 A latitudinal gradient in Darwin’s naturalization conundrum at the global scale for flowering plants 的研究论文,率先在全球尺度上对这一谜团开展了验证工作。这一论文揭示了达尔文归化谜团在全球范围内存在普遍的纬度梯度格局(图1),进而为和解当前不同地区之间矛盾的研究结论提供了新思路。

图1 本论文提出的全球纬度梯度上达尔文归化谜团的概念框架。该框架指出,在高纬度和低纬度地区,与本地物种亲缘关系近和远的外来物种分别更容易成功归化。

该论文以全球被子植物为研究对象,收集了219,520种本地植物和9,531种归化植物在全球487个地区的地理分布和系统发育信息,包含了已知被子植物的70%,并覆盖了全球无冰陆地面积的83%。基于这些数据,结合零模型的分析方法,该研究创新性地考虑了多种潜在的外来物种种库。在有效地控制了本地物种多样性、亲缘关系以及归化物种数量的影响后,研究发现,在全球尺度上,外来归化物种和本地物种之间的亲缘关系呈现明显的纬度梯度格局。具体表现为:在低纬度地区,与本地物种亲缘远的外来物种更容易成功归化;在高纬度地区,与本地物种亲缘近的外来物种更容易成功归化(图2)。因此,随着纬度的升高,外来归化物种和本地物种之间的亲缘距离显著降低,并且,在各个大洲上也发现了类似的纬度梯度格局。

图2 外来归化种和本地种亲缘关系的纬度梯度格局

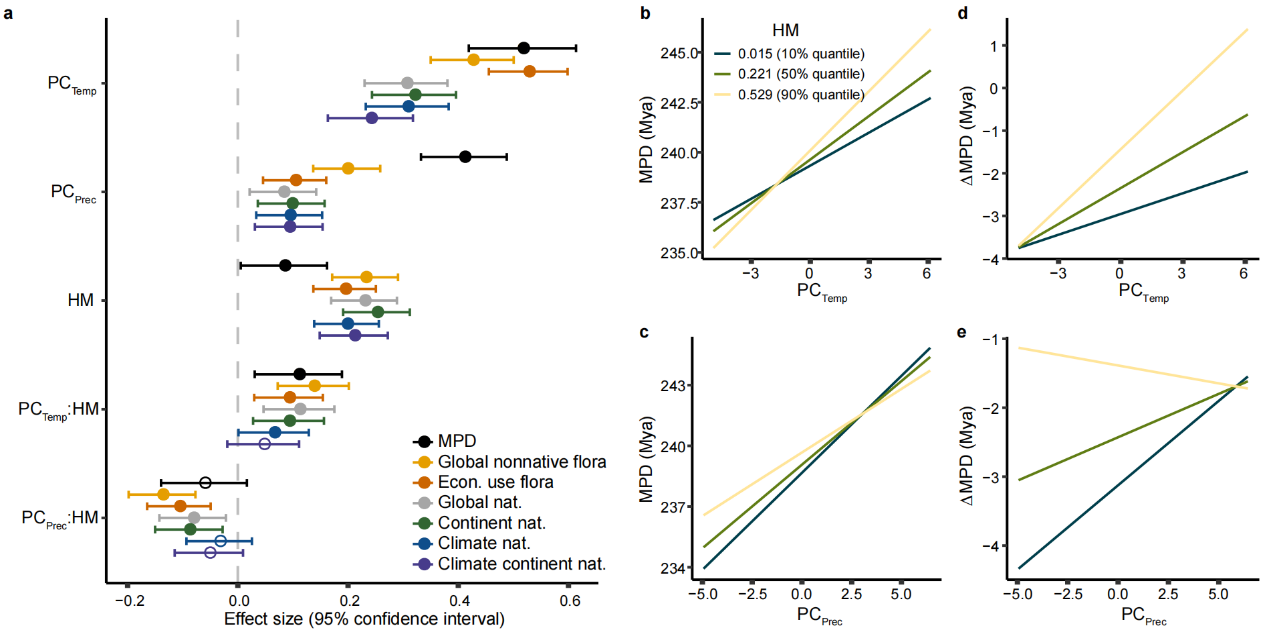

研究进一步发现,温度、降水及其季节性是这一地理格局的主要驱动因素(图3)。在寒冷、干旱和季节性强的寒带等地区,外来归化物种和本地物种间的亲缘距离更近。一个合理的解释是,在恶劣的环境中,只有那些与本地物种适应相似环境的近缘外来种可以归化成功。相反,在温暖、湿润和气候相对稳定的热带等地区,近缘物种之间强烈的竞争作用会抑制近缘外来物种的归化。同时,在这些地区,人类活动塑造了新的环境,促进了原本无法适应的远缘外来物种的归化,进一步强化了这一环境和纬度梯度格局。总体上,该研究揭示了环境梯度和人类活动共同塑造了被子植物在全球的归化格局。

图3 气候和人类活动对外来归化种和本地种之间亲缘关系的影响

这一研究首次揭示了达尔文归化谜团的纬度梯度格局,这有助于和解当前关于达尔文归化谜团研究的矛盾结论,揭示了之前的矛盾可能是由于不同研究所在地区的环境条件和人类活动强度的差异导致的,进而为解开这个长达160年的谜团提供了新的思路。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-023-41607-w