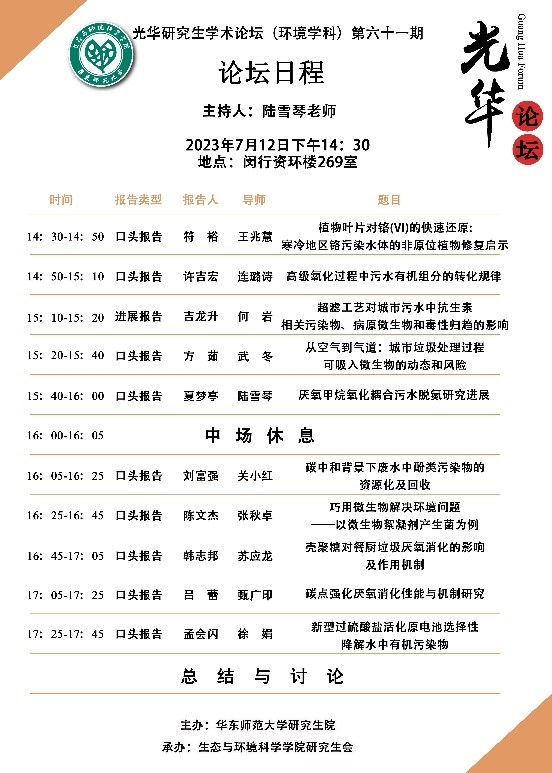

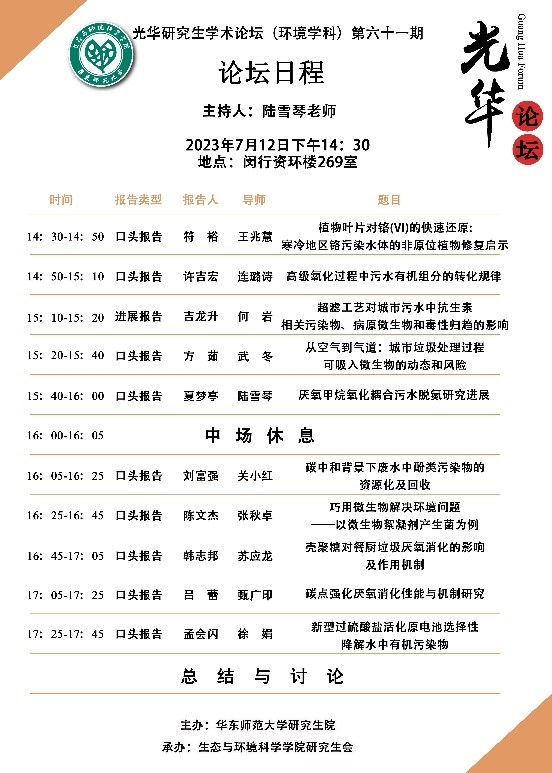

2023年7月12日14:30,生态与环境科学学院第61期研究生环境学科光华学术论坛,在资环楼269室举行,本期论坛由学院陆雪琴老师主持。来自各高校的夏令营营员们参加了此次论坛。

01|符裕 植物叶片对铬(VI)的快速还原:寒冷地区铬污染水体的非原位植物修复启示

开场是由来自王兆慧老师课题组的符裕同学带来的口头报告,他的报告题目是《植物叶片对铬(VI)的快速还原:寒冷地区铬污染水体的非原位植物修复启示》。水环境具有较强的流动性,水中的 Cr(VI) 污染可在较短的时间内对生态系统产生较大的危害,并通过生物富集和放大作用对人类健康造成威胁。寻找环境或废水中存在的电子供体,结合 Cr(VI) 电子受体的特性进行耦合,或者通过人工合成高效电子供体,实现冰冻条件下的高效还原,可实现“双赢”。基于此,该同学采用紫外及三维荧光光谱法测定六价铬的含量,表征DOM结构变化;用扫描电镜及化学氧化法判定六价铬的去除机制;用傅立叶离子回旋共振质谱法从分子层面探究DOM的变化。得出的主要结论有:1、植物凋落叶片 (PLs) 高效利用过程中,可通过简单的格栅拦截,实现PLs的快速回收。PLs在冻结条件下释放较少的DOM,且表面不吸附铬元素,有助于PLs的后续处理处置,或二次利用。2、寒冷地区的Cr(VI)污染处理技术可为Cr(VI)污染水体的非原位植物修复提供了一种高效、环保、经济的治理策略或技术。

02|许吉宏 高级氧化过程中污水有机组分的转化规律

第二位汇报人是来自连璐诗老师课题组的许吉宏同学,他口头报告的题目是《高级氧化过程中污水有机组分的转化规律》。通常情况下,污水处理厂的倒置A2O工艺,能够有效脱氮,除磷和COD,但对新污染物的去除能力有限。而高级氧化技术,如UV/H2O2和UV/PDS能够产生各种活性物种,例如HO·,SO42-,CO3-等,能够实现新污染物的高效去除。目前比较羟自由基和硫酸根自由基的研究,大多集中在已知的化合物,对未知化合物知之甚少,加上污水中组分的复杂性,更加全面,精准的方法显得各格外重要。因此该同学利用高分辨质谱,从分子层面上系统研究高级氧化过程中污水有机组分的转化规律。研究结论主要如下:1、高分辨质谱非靶向分析有助于在分子层面上更全面的了解高级氧化过程中有机物的迁移转化规律。2、UV/H2O2体系的去除率较UV/PDS体系高,且可能存在有机自由基或CDOM •−参与有机物转化过程。3、UV/PDS体系中次生无机自由基浓度高,可能会参与有机物转化过程。4、UV/ H2O2体系中以羟基化为主,UV/PDS体系中以去甲基化为主。

03|吉龙升 超滤工艺对城市污水中抗生素相关污染物、病原微生物和毒性归趋的影响

第三位报告人是来自何岩老师课题组的吉龙升同学,他主要就发表在JHM期刊上的文献《超滤工艺对城市污水中抗生素相关污染物、病原微生物和毒性归趋的影响》作了汇报。研究表明,随着抗生素耐药性的增加,废水中抗生素残留物的存在日益受到关注,抗生素耐药性是对公众健康最严重的威胁之一。该文章采用膜过滤法进行细菌计数,并使用Daphtoxkit F™和Phytotestkit (MicroBioTests Inc.)毒性试验分别评估了饲料、精料、UF渗透液样品以及GAC UF渗透液处理后样品的生态毒性和植物毒性。得出的结论主要有以下三点:1、本研究中应用的超滤工艺只能去除有限比例的抗生素。超滤膜成功截留了高比例的总可培养物和ARB。2、用GAC对超滤渗透液和浓缩液进行后处理后,抗生素几乎被完全去除,证实了GAC表面可有效吸附这些化合物的事实。3、研究结果表明,在给定的浓度和接触时间(10克/升和90分钟)下使用GAC不会对水蚤的活动或植物的生长产生特别不利的影响。

04|方茹 从空气到气道:城市垃圾处理过程可吸入微生物的动态和风险

第四位汇报人是由武冬老师课题组的方茹同学,她的报告题目是《从空气到气道:城市垃圾处理过程可吸入微生物的动态和风险》。研究表明,城市垃圾处理过程释放生物气溶胶,而生物气溶胶包含致病菌等有害成分。由于对空气中微生物类污染物的研究较少,因此该同学的研究目标在于:1、阐明空气细菌的环境驱动因素和传播规律。2、探讨城市垃圾处理过程空气细菌的健康风险。通过研究评估上海市MSWT过程空气微生物的动态分布、传播情况以及暴露风险,得出了以下主要结论:1、在城市垃圾处理期间,空气微生物的组成和丰度有很大变化。2、与气象因素和空气质量等空气条件相比,垃圾污染源的贡献对PM10所含细菌群落的影响更大,空气中的细菌主要来源于原始垃圾和填埋垃圾(20% ~ 70%)。3、空气颗粒物是气载致病菌的重要传播途径:空气PM10在整个研究过程中扮演着将人体致病菌传播到现场工人气道的关键角色,如夏季的Lactobacillus乳酸杆菌和Streptococcus链球菌,冬季的Rhodococcus红球菌和Capnocytophaga二氧化碳噬纤维菌。4、咽部定殖的人类致病性微生物与空气传播致病菌密切相关。5、空气致病菌的可吸入风险在夏季明显较高:基于暴露概率的分析表明,与其他季节相比,夏季更有可能发生可吸入风险。

05|夏梦亭 厌氧甲烷氧化耦合污水脱氮研究进展

上半场最后一位汇报人是来自陆雪琴老师课题组的夏梦亭同学,她口头报告的题目是《厌氧甲烷氧化耦合污水脱氮研究进展》。甲烷脱氮技术逐渐得到人们的重视,甲烷不仅是重要的燃料,同时也是造成温室效应的重要气体之一,减少甲烷的排放对控制温室效应、保护环境和循环经济具有重要意义。研究表明,污水处理厂外加碳源不仅增加运行成本,也会造成额外碳排放。因此,需要综合评价利用CH4碳源与传统外加碳源—甲醇、乙酸、葡萄糖的经济性。碳源效益方面,各碳源成本高低顺序依次为:葡萄糖>乙酸>甲醇>甲烷(好氧)>甲烷(厌氧)。其中,甲烷厌氧氧化-反硝化(DAMO)最为经济有效,特别是利用系统自生CH4或废弃天然气的情况。减排潜力方面,以CH4作为电子供体的反硝化脱氮技术有着一定的工程应用潜力。利用NO3-和NO2-作为电子受体的DAMO- NO3-和DAMO- NO2-可以直接解决污水处理厂CH4释放问题。DAMO- NO2-过程中,功能菌直接将NO歧化生成N2和O2,避开了传统反硝化过程中间产物N2O的生成。然而,该技术也有一定的局限与瓶颈,如:1、外加增溶剂(石蜡油)但引入石蜡油会提高运行成本并可能影响出水水质。2、不管是单独富集培养,还是不同菌群共富集培养,其对DO条件的需求极为苛刻。3、DAMO菌群对温度极为敏感,脱氮速率整体水平较低等等。

06|刘富强 碳中和背景下废水中酚类污染物的资源化及回收

下半场首先上台的汇报人是来自关小红老师课题组的刘富强同学,他口头报告的题目是《碳中和背景下废水中酚类污染物的资源化及回收》。现代社会面临着能源耗竭等问题,促使人类社会越来越追寻一种低碳,绿色及可持续发展的生活模式,废物回收利用是实现社会可持续发展的重要途径。研究表明,每天大量排放的工业废水通常含有大量的有机物,且这些有机物质往往毒性高且难降解,这给人们的健康和生态环境带来了巨大的威胁。目前的大部分处理方法往往难以同时实现环境与经济效益最大化。而废水资源化利用可能是废水处理的可行路径,有助于构建可持续发展的废水处理系统。含酚废水是工业废水中最为代表性的一类废水,同时,酚类废水同样具有排放量大,难降解及毒性大等特点。选择性地转化酚类污染物有望同时实现酚类污染物的去除及高附加值化学品的回收。刘富强同学向我们介绍了利用电催化氧化技术,实现酚类污染物向对苯醌的选择性转化,其中包括了阳极材料的最优选择Ru/C电极,以及对其的优化过程;其次,运用电化学表征,EPR,同位素标记,拉曼及核磁共振技术对苯酚转化至对苯醌的路径进行了探讨;此外,对电极的稳定性进行了测试,证明了优化后的电极有较高的稳定性;最后,构建了一套连续流装置以评估其在实际运行过程中的性能,得出了结论:由Ru/C电极介导的连续流ECO体系在同时实现酚类废水去除及碳资源回收方面具有一定的应用潜力。本研究有望为含酚废水的处理和资源化利用提供技术支持,并为构建节能低碳的废水处理新模式提供理论指导。

07|陈文杰 巧用微生物解决环境问题——以絮凝剂产生菌为例

第七位汇报人是来自张秋卓老师课题组的陈文杰同学,她口头报告的题目是《巧用微生物解决环境问题——以絮凝剂产生菌为例》。在水处理的过程中,往往需要使用絮凝剂将悬浮在水中的微小颗粒聚集成较大的絮体,这些絮体可以更容易地被物理方法如沉淀、过滤或浮选等分离出来,从而实现水的澄清和废水的处理。研究表明,传统絮凝剂存在潜在生物毒性,对环境和人类健康造成了威胁。而新型生物絮凝剂利用微生物本身或是微生物发酵产生的具有絮凝活性的高分子代谢产物,其具有可生物降解和安全、高效、无毒、无二次污染等优点。目前常见的絮凝剂产生菌有克雷伯氏菌、假单胞菌、芽孢杆菌等。但目前产絮菌有着菌株不稳定、生产成本高等缺点,使得这项技术的推广受制。她向大家介绍了产絮菌的筛选鉴定及产絮条件优化上的进展,其中包括了菌株筛选、菌种鉴定、菌株形态观察、菌株生长特性测定等内容,在使用单因素发法优化产絮条件后,使得凝絮率达到90.35%。在这项技术上的未来趋势将为:1、改良菌株以增产;2、降低生产成本。

08|韩志邦 壳聚糖对餐厨垃圾厌氧消化的影响及作用机制

第八位汇报人是来自苏应龙老师课题组的韩志邦同学,他口头报告的题目是《壳聚糖对餐厨垃圾厌氧消化的影响及作用机制》。人类的生活每天都会产生大量的餐厨垃圾,而厌氧消化是餐厨垃圾重要处置方式之一,不仅能够实现餐厨垃圾的减量化,还能实现其资源化(甲烷的产生等)。研究表明,壳聚糖为天然多糖甲壳素脱乙酰基的产物,能在餐厨垃圾的厌氧消化中产生许多积极的作用。它的絮凝性、抗菌性和可生物降解性在产生积极效果的同时也带来了一些潜在的问题,经过实验,韩志邦同学得出了以下结论:1.壳聚糖(CTS)的存在对FW的厌氧消化产生不利影响。当CTS浓度为80 g/kg FW时,FW实际累计甲烷产量降低29.7%。2.CTS通过电中和作用促进了底物的团聚,增大了底物粒径,抑制了底物中有机物的溶出释放;同时还降低了底物和酶的结合能力,不利于底物生物利用。3.CTS能够诱导活性氧产生,对细胞造成损伤,增加细胞膜通透性。4.CTS不利于产甲烷生物转化过程,尤其是乙酸型产甲烷途径。主要因为CTS降低了产甲烷菌的相对丰度和参与代谢功能基因的相对丰度。5.CTS对AD的负面影响会随着壳聚糖降解而逐渐恢复,即其抑制作用是可逆的。

09|吕蕾 碳点强化厌氧消化性能与机制研究

第九位上台的汇报人是来自甄广印老师课题组的吕蕾同学,她口头报告的题目是《碳点强化厌氧消化性能与机制研究》。湿垃圾是餐饮服务和家庭在生产、加工和消费过程中产生的残渣,是城市固体废物的主要组成部分,湿垃圾会产生释放有害气体、浸出致病细菌、传播恶臭。研究表明,厌氧消化是处理湿垃圾的方式中,产生最小环境足迹的一种。但目前利用厌氧消化处理湿垃圾还存在着缺陷:1、氨氮、VFAs的累积;2、转化率低;3、C/N不平衡;4、需要较长的滞留时间或较大的沼气池容积。吕蕾同学提出,利用碳基材料CDs与厌氧消化结合,可以提高其性能,以克服这些缺陷。接着从CDs的合成开始,验证了CDs作为碳基材料与厌氧消化结合在餐厨垃圾的处理上产生的效益。最后得出结论:CDs能够促进厌氧消化,从微生物的角度分析得出CDs能够促进参与厌氧消化相关菌群的繁殖包括水解菌,Methanasacina、Methanobacterium、Methanospirillum等产甲烷古菌的丰度,进而促进VFAs的产量,以及提高产甲烷阶段对VFAs的利用效率从而增强厌氧消化。但也存在着不足:1、CDs的应用只局限于餐厨垃圾、可以应用于其他物质的厌氧消化;2、氨氮是有累积的,如何进一步强化厌氧消化且控制住氨氮和pH是一个很好的研究方向。

10|孟会闪 新型过硫酸盐活化原电池选择性降解水中有机污染物

最后一位汇报人是来自徐娟老师课题组的孟会闪同学,她口头报告的题目是《新型过硫酸盐活化原电池选择性降解水中有机污染物》。人类生产活动中必须使用到的塑料、染料、农药等会对水体产生大量有机污染。研究表明,使用过硫酸盐高级氧化技术处理水中的有机污染,有着氧化能力强的优点,但存在着无选择性、易受背景干扰的缺陷。于是孟会闪同学提出构建过硫酸盐原电池系统以探究污染物降解与电极电势之间的关系,实现选择性降解污染物,并减少环境因素对过硫酸盐活化的影响。通过实验最后得出结论:1、基于过硫酸盐活化的新型原电池系统,选择性降解污染物,抵抗背景干扰;2、该系统适合处理水质范围广,更易处理高电导率废水,处理污染物的效果稳定,出水毒性低;3、该系统中,电极电势与污染物降解息息相关。阳极电势高于污染物氧化电位时,污染物才可能被降解;两室的势差使电子持续从污染物室向过硫酸盐室流动。

主持人陆雪琴老师

开场是由来自王兆慧老师课题组的符裕同学带来的口头报告,他的报告题目是《植物叶片对铬(VI)的快速还原:寒冷地区铬污染水体的非原位植物修复启示》。水环境具有较强的流动性,水中的 Cr(VI) 污染可在较短的时间内对生态系统产生较大的危害,并通过生物富集和放大作用对人类健康造成威胁。寻找环境或废水中存在的电子供体,结合 Cr(VI) 电子受体的特性进行耦合,或者通过人工合成高效电子供体,实现冰冻条件下的高效还原,可实现“双赢”。基于此,该同学采用紫外及三维荧光光谱法测定六价铬的含量,表征DOM结构变化;用扫描电镜及化学氧化法判定六价铬的去除机制;用傅立叶离子回旋共振质谱法从分子层面探究DOM的变化。得出的主要结论有:1、植物凋落叶片 (PLs) 高效利用过程中,可通过简单的格栅拦截,实现PLs的快速回收。PLs在冻结条件下释放较少的DOM,且表面不吸附铬元素,有助于PLs的后续处理处置,或二次利用。2、寒冷地区的Cr(VI)污染处理技术可为Cr(VI)污染水体的非原位植物修复提供了一种高效、环保、经济的治理策略或技术。

符裕同学作报告

02|许吉宏 高级氧化过程中污水有机组分的转化规律

第二位汇报人是来自连璐诗老师课题组的许吉宏同学,他口头报告的题目是《高级氧化过程中污水有机组分的转化规律》。通常情况下,污水处理厂的倒置A2O工艺,能够有效脱氮,除磷和COD,但对新污染物的去除能力有限。而高级氧化技术,如UV/H2O2和UV/PDS能够产生各种活性物种,例如HO·,SO42-,CO3-等,能够实现新污染物的高效去除。目前比较羟自由基和硫酸根自由基的研究,大多集中在已知的化合物,对未知化合物知之甚少,加上污水中组分的复杂性,更加全面,精准的方法显得各格外重要。因此该同学利用高分辨质谱,从分子层面上系统研究高级氧化过程中污水有机组分的转化规律。研究结论主要如下:1、高分辨质谱非靶向分析有助于在分子层面上更全面的了解高级氧化过程中有机物的迁移转化规律。2、UV/H2O2体系的去除率较UV/PDS体系高,且可能存在有机自由基或CDOM •−参与有机物转化过程。3、UV/PDS体系中次生无机自由基浓度高,可能会参与有机物转化过程。4、UV/ H2O2体系中以羟基化为主,UV/PDS体系中以去甲基化为主。

许吉宏同学作报告

03|吉龙升 超滤工艺对城市污水中抗生素相关污染物、病原微生物和毒性归趋的影响

第三位报告人是来自何岩老师课题组的吉龙升同学,他主要就发表在JHM期刊上的文献《超滤工艺对城市污水中抗生素相关污染物、病原微生物和毒性归趋的影响》作了汇报。研究表明,随着抗生素耐药性的增加,废水中抗生素残留物的存在日益受到关注,抗生素耐药性是对公众健康最严重的威胁之一。该文章采用膜过滤法进行细菌计数,并使用Daphtoxkit F™和Phytotestkit (MicroBioTests Inc.)毒性试验分别评估了饲料、精料、UF渗透液样品以及GAC UF渗透液处理后样品的生态毒性和植物毒性。得出的结论主要有以下三点:1、本研究中应用的超滤工艺只能去除有限比例的抗生素。超滤膜成功截留了高比例的总可培养物和ARB。2、用GAC对超滤渗透液和浓缩液进行后处理后,抗生素几乎被完全去除,证实了GAC表面可有效吸附这些化合物的事实。3、研究结果表明,在给定的浓度和接触时间(10克/升和90分钟)下使用GAC不会对水蚤的活动或植物的生长产生特别不利的影响。

吉龙升同学作报告

04|方茹 从空气到气道:城市垃圾处理过程可吸入微生物的动态和风险

第四位汇报人是由武冬老师课题组的方茹同学,她的报告题目是《从空气到气道:城市垃圾处理过程可吸入微生物的动态和风险》。研究表明,城市垃圾处理过程释放生物气溶胶,而生物气溶胶包含致病菌等有害成分。由于对空气中微生物类污染物的研究较少,因此该同学的研究目标在于:1、阐明空气细菌的环境驱动因素和传播规律。2、探讨城市垃圾处理过程空气细菌的健康风险。通过研究评估上海市MSWT过程空气微生物的动态分布、传播情况以及暴露风险,得出了以下主要结论:1、在城市垃圾处理期间,空气微生物的组成和丰度有很大变化。2、与气象因素和空气质量等空气条件相比,垃圾污染源的贡献对PM10所含细菌群落的影响更大,空气中的细菌主要来源于原始垃圾和填埋垃圾(20% ~ 70%)。3、空气颗粒物是气载致病菌的重要传播途径:空气PM10在整个研究过程中扮演着将人体致病菌传播到现场工人气道的关键角色,如夏季的Lactobacillus乳酸杆菌和Streptococcus链球菌,冬季的Rhodococcus红球菌和Capnocytophaga二氧化碳噬纤维菌。4、咽部定殖的人类致病性微生物与空气传播致病菌密切相关。5、空气致病菌的可吸入风险在夏季明显较高:基于暴露概率的分析表明,与其他季节相比,夏季更有可能发生可吸入风险。

方茹同学作报告

05|夏梦亭 厌氧甲烷氧化耦合污水脱氮研究进展

上半场最后一位汇报人是来自陆雪琴老师课题组的夏梦亭同学,她口头报告的题目是《厌氧甲烷氧化耦合污水脱氮研究进展》。甲烷脱氮技术逐渐得到人们的重视,甲烷不仅是重要的燃料,同时也是造成温室效应的重要气体之一,减少甲烷的排放对控制温室效应、保护环境和循环经济具有重要意义。研究表明,污水处理厂外加碳源不仅增加运行成本,也会造成额外碳排放。因此,需要综合评价利用CH4碳源与传统外加碳源—甲醇、乙酸、葡萄糖的经济性。碳源效益方面,各碳源成本高低顺序依次为:葡萄糖>乙酸>甲醇>甲烷(好氧)>甲烷(厌氧)。其中,甲烷厌氧氧化-反硝化(DAMO)最为经济有效,特别是利用系统自生CH4或废弃天然气的情况。减排潜力方面,以CH4作为电子供体的反硝化脱氮技术有着一定的工程应用潜力。利用NO3-和NO2-作为电子受体的DAMO- NO3-和DAMO- NO2-可以直接解决污水处理厂CH4释放问题。DAMO- NO2-过程中,功能菌直接将NO歧化生成N2和O2,避开了传统反硝化过程中间产物N2O的生成。然而,该技术也有一定的局限与瓶颈,如:1、外加增溶剂(石蜡油)但引入石蜡油会提高运行成本并可能影响出水水质。2、不管是单独富集培养,还是不同菌群共富集培养,其对DO条件的需求极为苛刻。3、DAMO菌群对温度极为敏感,脱氮速率整体水平较低等等。

夏梦亭同学作报告

06|刘富强 碳中和背景下废水中酚类污染物的资源化及回收

下半场首先上台的汇报人是来自关小红老师课题组的刘富强同学,他口头报告的题目是《碳中和背景下废水中酚类污染物的资源化及回收》。现代社会面临着能源耗竭等问题,促使人类社会越来越追寻一种低碳,绿色及可持续发展的生活模式,废物回收利用是实现社会可持续发展的重要途径。研究表明,每天大量排放的工业废水通常含有大量的有机物,且这些有机物质往往毒性高且难降解,这给人们的健康和生态环境带来了巨大的威胁。目前的大部分处理方法往往难以同时实现环境与经济效益最大化。而废水资源化利用可能是废水处理的可行路径,有助于构建可持续发展的废水处理系统。含酚废水是工业废水中最为代表性的一类废水,同时,酚类废水同样具有排放量大,难降解及毒性大等特点。选择性地转化酚类污染物有望同时实现酚类污染物的去除及高附加值化学品的回收。刘富强同学向我们介绍了利用电催化氧化技术,实现酚类污染物向对苯醌的选择性转化,其中包括了阳极材料的最优选择Ru/C电极,以及对其的优化过程;其次,运用电化学表征,EPR,同位素标记,拉曼及核磁共振技术对苯酚转化至对苯醌的路径进行了探讨;此外,对电极的稳定性进行了测试,证明了优化后的电极有较高的稳定性;最后,构建了一套连续流装置以评估其在实际运行过程中的性能,得出了结论:由Ru/C电极介导的连续流ECO体系在同时实现酚类废水去除及碳资源回收方面具有一定的应用潜力。本研究有望为含酚废水的处理和资源化利用提供技术支持,并为构建节能低碳的废水处理新模式提供理论指导。

刘富强同学作报告

07|陈文杰 巧用微生物解决环境问题——以絮凝剂产生菌为例

第七位汇报人是来自张秋卓老师课题组的陈文杰同学,她口头报告的题目是《巧用微生物解决环境问题——以絮凝剂产生菌为例》。在水处理的过程中,往往需要使用絮凝剂将悬浮在水中的微小颗粒聚集成较大的絮体,这些絮体可以更容易地被物理方法如沉淀、过滤或浮选等分离出来,从而实现水的澄清和废水的处理。研究表明,传统絮凝剂存在潜在生物毒性,对环境和人类健康造成了威胁。而新型生物絮凝剂利用微生物本身或是微生物发酵产生的具有絮凝活性的高分子代谢产物,其具有可生物降解和安全、高效、无毒、无二次污染等优点。目前常见的絮凝剂产生菌有克雷伯氏菌、假单胞菌、芽孢杆菌等。但目前产絮菌有着菌株不稳定、生产成本高等缺点,使得这项技术的推广受制。她向大家介绍了产絮菌的筛选鉴定及产絮条件优化上的进展,其中包括了菌株筛选、菌种鉴定、菌株形态观察、菌株生长特性测定等内容,在使用单因素发法优化产絮条件后,使得凝絮率达到90.35%。在这项技术上的未来趋势将为:1、改良菌株以增产;2、降低生产成本。

陈文杰同学作报告

08|韩志邦 壳聚糖对餐厨垃圾厌氧消化的影响及作用机制

第八位汇报人是来自苏应龙老师课题组的韩志邦同学,他口头报告的题目是《壳聚糖对餐厨垃圾厌氧消化的影响及作用机制》。人类的生活每天都会产生大量的餐厨垃圾,而厌氧消化是餐厨垃圾重要处置方式之一,不仅能够实现餐厨垃圾的减量化,还能实现其资源化(甲烷的产生等)。研究表明,壳聚糖为天然多糖甲壳素脱乙酰基的产物,能在餐厨垃圾的厌氧消化中产生许多积极的作用。它的絮凝性、抗菌性和可生物降解性在产生积极效果的同时也带来了一些潜在的问题,经过实验,韩志邦同学得出了以下结论:1.壳聚糖(CTS)的存在对FW的厌氧消化产生不利影响。当CTS浓度为80 g/kg FW时,FW实际累计甲烷产量降低29.7%。2.CTS通过电中和作用促进了底物的团聚,增大了底物粒径,抑制了底物中有机物的溶出释放;同时还降低了底物和酶的结合能力,不利于底物生物利用。3.CTS能够诱导活性氧产生,对细胞造成损伤,增加细胞膜通透性。4.CTS不利于产甲烷生物转化过程,尤其是乙酸型产甲烷途径。主要因为CTS降低了产甲烷菌的相对丰度和参与代谢功能基因的相对丰度。5.CTS对AD的负面影响会随着壳聚糖降解而逐渐恢复,即其抑制作用是可逆的。

韩志邦同学作报告

09|吕蕾 碳点强化厌氧消化性能与机制研究

第九位上台的汇报人是来自甄广印老师课题组的吕蕾同学,她口头报告的题目是《碳点强化厌氧消化性能与机制研究》。湿垃圾是餐饮服务和家庭在生产、加工和消费过程中产生的残渣,是城市固体废物的主要组成部分,湿垃圾会产生释放有害气体、浸出致病细菌、传播恶臭。研究表明,厌氧消化是处理湿垃圾的方式中,产生最小环境足迹的一种。但目前利用厌氧消化处理湿垃圾还存在着缺陷:1、氨氮、VFAs的累积;2、转化率低;3、C/N不平衡;4、需要较长的滞留时间或较大的沼气池容积。吕蕾同学提出,利用碳基材料CDs与厌氧消化结合,可以提高其性能,以克服这些缺陷。接着从CDs的合成开始,验证了CDs作为碳基材料与厌氧消化结合在餐厨垃圾的处理上产生的效益。最后得出结论:CDs能够促进厌氧消化,从微生物的角度分析得出CDs能够促进参与厌氧消化相关菌群的繁殖包括水解菌,Methanasacina、Methanobacterium、Methanospirillum等产甲烷古菌的丰度,进而促进VFAs的产量,以及提高产甲烷阶段对VFAs的利用效率从而增强厌氧消化。但也存在着不足:1、CDs的应用只局限于餐厨垃圾、可以应用于其他物质的厌氧消化;2、氨氮是有累积的,如何进一步强化厌氧消化且控制住氨氮和pH是一个很好的研究方向。

吕蕾同学作报告

10|孟会闪 新型过硫酸盐活化原电池选择性降解水中有机污染物

最后一位汇报人是来自徐娟老师课题组的孟会闪同学,她口头报告的题目是《新型过硫酸盐活化原电池选择性降解水中有机污染物》。人类生产活动中必须使用到的塑料、染料、农药等会对水体产生大量有机污染。研究表明,使用过硫酸盐高级氧化技术处理水中的有机污染,有着氧化能力强的优点,但存在着无选择性、易受背景干扰的缺陷。于是孟会闪同学提出构建过硫酸盐原电池系统以探究污染物降解与电极电势之间的关系,实现选择性降解污染物,并减少环境因素对过硫酸盐活化的影响。通过实验最后得出结论:1、基于过硫酸盐活化的新型原电池系统,选择性降解污染物,抵抗背景干扰;2、该系统适合处理水质范围广,更易处理高电导率废水,处理污染物的效果稳定,出水毒性低;3、该系统中,电极电势与污染物降解息息相关。阳极电势高于污染物氧化电位时,污染物才可能被降解;两室的势差使电子持续从污染物室向过硫酸盐室流动。

孟会闪同学作报告

在会上,同学们也对自己感兴趣的课题进行热烈讨论,交流学术观点。

同学们交流讨论

汇报结束后,陆雪琴老师组织了最佳汇报人投票,同学们积极参与,最终评选陈文杰、夏梦婷和吉龙升三位同学为第六十一期光华论坛“最佳汇报奖”获得者。

最佳汇报人合影

汇报人合影

附:

文:孙庆来、王汐

图:王汐

来源:生态与环境科学学院