在全面建设社会主义现代化国家的关键时期,妇女作为推动社会发展进步的重要力量,其解放与发展始终与党的初心使命紧密相连。为深入学习贯彻习近平总书记关于妇女事业的重要论述,重温党领导妇女解放的光辉历程,凝聚新时代党员推动性别平等的责任担当,恰逢11月25日“国际消除对妇女暴力日”来临之际,2025年11月18日,生态与环境科学学院环境学硕士第三研究生党支部在资环楼269室开展“党的初心与妇女解放之路:从历史实践到新时代使命”专题组织生活。

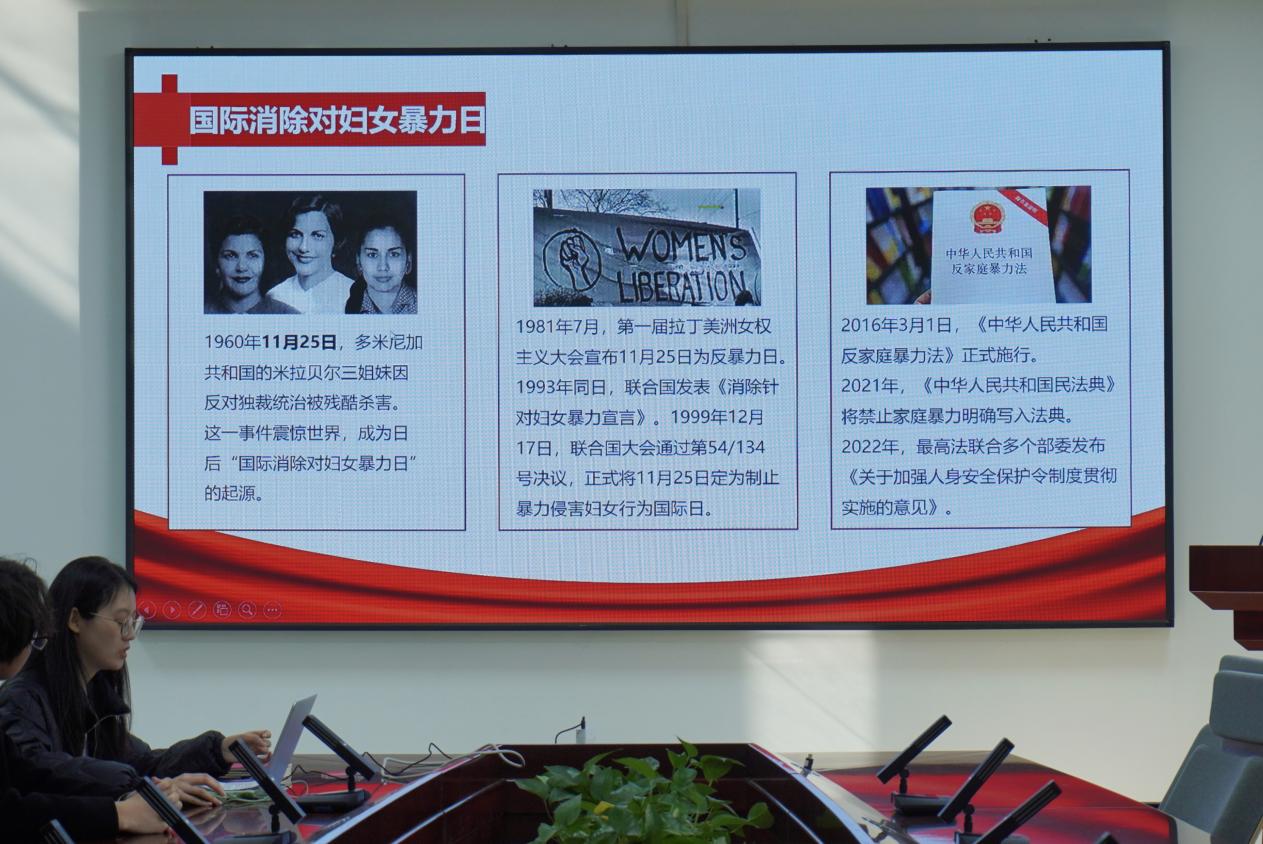

第一部分主题为“党的初心与妇女解放之路”,由张圣丹同志带领大家系统梳理妇女解放事业的历史脉络与时代使命。她首先从“国际消除对妇女暴力日”的设立背景切入,阐明反对性别暴力是国际社会的共同责任,更是中国共产党百年奋斗的重要坚守。从《消除对妇女的一切形式歧视公约》到我国《反家庭暴力法》的颁布实施,一条保障妇女权益、反对性别压迫的红线贯穿始终,彰显了中国在妇女事业上的坚定立场与务实行动。

随后,她带领全体党员回溯党领导妇女解放的历史实践:1921年中国共产党成立之初,李大钊、陈独秀等革命先驱便在《新青年》发声,播撒妇女解放的思想火种;1922年中共二大明确提出妇女运动纲领,设立专门妇女工作部门,推动妇女解放走向制度化、系统化;新中国成立后,“妇女能顶半边天”成为时代强音,广大女性从家庭走向社会,在农业生产、工业建设、教育科研等各领域发光发热,用“她力量”撑起国家发展的“半边天”。进入新时代,女性发展空间持续拓展,从科研攻关的前沿阵地到乡村振兴的田间地头,从疫情防控的战斗一线到国际交流的广阔舞台,新时代女性以多元身份诠释着责任与担当,成为推动高质量发展的“新动能”。

第二部分主题为“识别与反对一切形式的性别暴力”,杨辰雨同志聚焦“反性别暴力”核心议题,从法律框架、现实表现、影视作品透视三个维度展开深入剖析。他系统介绍了身体暴力、精神暴力、经济控制等五类性别暴力的多元形式,解读了贯穿女性童年青春期、求学职场、婚恋家庭等不同生命阶段的隐蔽歧视与隐性枷锁,引导党员学会识别身边的性别不公现象。

为增强研讨的针对性与感染力,他结合三部现实题材影视作品展开深度解读:《出走的决心》中女性对精神压迫的挣脱,诠释了“自我觉醒是解放的起点”;《我经历过风暴》通过受害者借助法律武器抗击家庭暴力的故事,凸显了构建正式支持系统的重要性;《山花烂漫时》中张桂梅校长扎根大山、助力女孩用教育改变命运的事迹,则将个体反抗升华为推动社会平等的时代担当。杨辰雨同志强调,妇女解放从来不是孤立的个体抗争,而是要打破教育、就业、婚姻、文化中的系统性性别歧视,真正实现“每个女性都能勇敢做自己”。他向全体党员发出倡议:要做性别平等的“先行者”,不做漠视暴力的“旁观者”;要做反对歧视的“发声者”,不做沉默不语的“保守者”,以党员的先锋模范作用带动身边人践行平等理念。

知识竞赛环节将活动氛围推向高潮。“我国第一部以男女平等为基本原则的法律是什么?”“党和政府联系妇女群众的桥梁纽带组织是哪一团体?”“被毛泽东同志赞誉为‘妇女领袖’的杰出党员是谁?”一系列紧扣党史、妇女运动史的问题接连抛出,各位党员踊跃抢答、热烈讨论。大家在答题过程中重温了党领导妇女解放的关键节点,巩固了性别平等相关政策法规知识,进一步深化了对“中国妇女运动始终是中国革命、建设和改革的重要组成部分”的认识。答题后,部分党员结合自身经历分享感悟,有同志谈到:“通过今天的活动,我深刻意识到妇女解放不是一句口号,而是需要我们每个人在工作生活中践行的行动准则”;还有同志表示:“作为新时代党员,我们既要传承前辈争取平等的奋斗精神,更要立足本职岗位,为女性发展创造更包容的环境”。

活动最后,支部指导老师吴丹老师作总结。她肯定了本次活动的意义,勉励大家在日常中践行性别平等,主动摒弃偏见、守护妇女权益,以党员先锋作用带动身边人。针对各位党员同志当下毕业论文与求职的关键节点,吴老师叮嘱大家要保持良好心态,积极发挥自身优势,平衡好科研与求职,找到适合自己的道路,未来代表学校和学院走向社会,持续发光发热,贡献自己的一份力量。

中国共产党领导的妇女解放运动,始终将女性命运与国家命运、民族命运紧密结合,走出了一条具有中国特色的妇女发展道路。在新时代新征程上,作为青年党员,要深刻把握党的初心使命与妇女解放事业的内在联系,从历史中汲取奋进力量,在现实中践行平等理念,凝聚起中华民族伟大复兴的磅礴力量。

文案、图片:蔡璇英

来源:生态与环境科学学院