2023年5月10日,生态与环境科学学院第五十九期光华学术论坛在资环楼148室举办,本期论坛由学院邱春晶老师主持。

主持人邱春晶老师

01|缪宇轩 极端干旱下亚热带常见树种水分策略对耐旱性的影响及其生物调控机制

开场是由来自周旭辉老师课题组的缪宇轩同学带来的口头报告,他报告的题目是《极端干旱下亚热带常见树种水分策略对耐旱性的影响及其生物调控机制》。全球变暖引起的全球降雨格局的改变将在未来加剧部分地区的干旱事件发生频率和强度,进行植物干旱死亡机理的相关研究对于植物的耐旱性评估,以及在未来可能频发的干旱事件中开展植物保护和恢复工作有非常重要的意义,这也是生态学领域的研究热点之一。基于此背景,该同学想要探究的主要问题有:1、哪些水分策略(等水性、栓塞抗性、水力安全阈、膨压特性)可以表征耐旱性?不同水分策略树种耐旱性有何差异?2、干旱胁迫下植物如何通过生长生理过程调控自身水分策略进而控制耐旱性?该同学在天童生态站开展了大棚盆栽干旱性实验,选取32种常见亚热带树种作为研究对象,设定充分浇水的对照组和持续干旱的干旱组,共计苗木960株。研究得出的主要结论有:1、木质部栓塞抗性(P50、P88)和水力安全阈(HSM50、HSM88)是影响植物耐旱性的关键水分策略性状,具有较强木质部栓塞抗性(较低P50、P88)和较高水力安全阈(较高HSM50、HSM88)的树种通常具有较强的耐旱性。2、干旱胁迫下,气孔闭合幅度(gs)更高的树种会显著降低蒸腾速率(Trmmol),从而减缓水汽压亏缺(VPD)的加剧和水分利用效率(WUE)的下降,使水分条件显著改善,因此具有更强的耐旱性。3、径向生长(Diameter)更强的树种木质部导管数量可能更多,导管横截面更大,干旱胁迫下水分运输不容易受阻,木质部栓塞不容易发生,因此耐旱性更强。4、叶片数量(LAI)较少,但是单个叶片叶绿素含量(Chl)较高的树种可以在较低的碳水化合物需求的基础上维持一定的光合能力,有利于植物累积更多的非结构性碳水化合物用于栓塞修复,从而使整株植物栓塞抗性提升,水力安全阈变大,耐旱性增强。

缪宇轩同学作汇报

02|季航 我国濒危植物水仙花鸢尾的系统学位置与保护遗传学

第二位是由陈小勇老师课题组的季航同学带来的口头报告,他报告的题目是《我国濒危植物水仙花鸢尾的系统学位置与保护遗传学》。我国是世界鸢尾属分布的热点地区之一,共有60余种,开展我国鸢尾属物种分布、系统分类以及遗传多样性研究,可为种质资源创新利用和物种保护提供理论基础。本研究拟解决的科学问题如下:1、分子系统发育是否支持水仙花鸢尾现有的分类划分,其与哪些物种最近缘?与近缘种分化于何时,是否受横断山脉地质历史事件的影响?2、水仙花鸢尾部分种群规模小,且面临着地理隔离和山脉隔离,其遗传多样性是否较低,近交水平是否较高,种群间基因流是否受限?通过采集水仙花鸢尾及其近缘种,进行系统发育关系重建,比较叶绿体基因组分析和分化时间估计等研究方法展开研究。得出的主要结论有:1、基于叶绿体基因组和核糖体DNA序列构建的系统发育树均以高支持率将水仙花鸢尾划入有髯鸢尾亚属(Subgenus Iris) Pseudoregelia组,与锐果鸢尾、细锐果鸢尾和大锐果鸢尾具有最近的亲缘关系。2、细锐果鸢尾和大锐果鸢尾的系统学位置存在核质冲突,这对先前的物种划分提出挑战。可能是由自然杂交或种间基因流所致。系统发育分析并未显示水仙花鸢尾与近缘种存在杂交事件。3、水仙花鸢尾与近缘种分化于上新世中期,这可能与横断山脉频繁的造山运动紧密相关,表明该类群分化是该地区快速辐射进化的结果。

季航同学作汇报

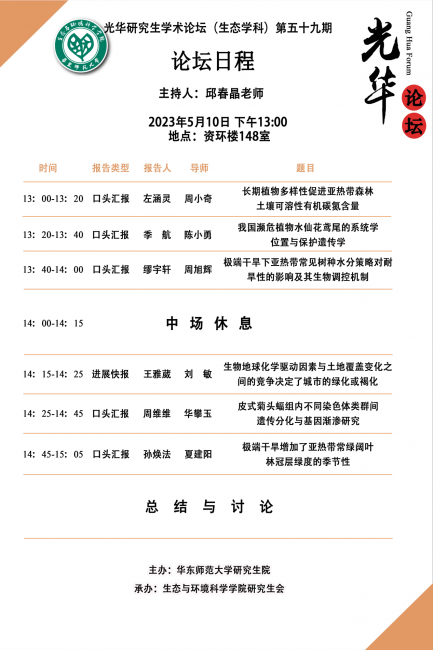

03|左涵灵 长期植物多样性促进亚热带森林土壤可溶性有机碳氮含量

上半场以周小奇老师课题组的左涵灵同学带来的口头报告为结尾,她报告的题目是《长期植物多样性促进亚热带森林土壤可溶性有机碳氮含量》。生物多样性与生态系统功能关系是生态学热点问题,植物多样性在增强生态系统功能(如生产力)中起重要作用。基于此背景,该同学提出两个科学问题:1、植物多样性如何影响亚热带森林土壤可溶性有机碳、氮含量?2、不同树种和植物功能类型组合如何影响亚热带森林土壤可溶性有机碳、氮含量?该同学借助江西生物多样性与生态系统功能研究平台,通过测定植物地上生物量,土壤可溶有机碳、氮含量,探究植物多样性对亚热带森林土壤可溶性有机碳氮含量的影响。主要研究结果如下:1、植物多样性通过互补效应显著增加了土壤EOC、EON含量;2、常绿-落叶功能类型组合没有促进EOC、EON的积累;3、由于生长策略的不同,两两混合种植时常绿-常绿比落叶-落叶储存更多的土壤EON。

左涵灵同学作汇报

04|王雅葳 生物地球化学驱动因素与土地覆盖变化之间的博弈决定了城市的绿化或褐化

第四位报告人是来自刘敏老师课题组的王雅葳同学,进展快报题目是《生物地球化学驱动因素与土地覆盖变化之间的博弈决定了城市的绿化或褐化》。城市植被是未来全球植被变化的先兆。研究生物地球化学驱动因素和土地覆被变化对城乡绿化趋势梯度的影响有助于理解城市化对陆地生态系统的影响。该研究构建了一个概念框架来区分生物地球化学驱动因素和土地覆被变化对城乡绿化趋势梯度的贡献。结果显示,城乡梯度上绿化与褐变并存,绿色趋势中的城乡梯度呈现出鲜明的“v形”特征,即城市核心绿化、城市边缘褐化、乡村背景再次绿化。城市核心区显著绿化主要由生物地球化学驱动因素贡献(77.9%);生物地球化学驱动因素(57.2%)和城市化引起的土地覆被变化(−39.7%)削弱了城市新城区的少量绿化;城市边缘的褐变主要由土地覆被变化主导(−64.4%),表明生物地球化学驱动因素和土地覆被变化在决定城市绿地变化趋势方面存在着激烈的竞争。对城市内绿化趋势和相关驱动因素的量化,也将有助于评估在更复杂的生物地球化学驱动因素和土地覆盖变化下的全球绿化。

王雅葳同学作汇报

05|周维维 皮氏菊头蝠组内不同染色体类群间遗传分化和基因流研究

第五位报告人是来自华攀玉老师课题组的周维维同学,进展快报题目是《皮氏菊头蝠组内不同染色体类群间遗传分化和基因流研究》。染色体重排一直被认为在物种分化和物种形成中起着非常重要的作用,也是生态学和进化生物学的一个热点问题。该研究主要想解答三个科学问题:1、目前皮氏菊头蝠组各染色体类群的系统发育关系。2、各类群间在进化过程中是否发生了渐渗事件? 3、罗伯逊融合或断裂对不同染色体类群间基因渐渗的影响? 该研究选取了来自中国、泰国、柬埔寨和越南的82只蝙蝠,结果显示,检测到了多次基因渐渗事件,且罗伯逊融合或断裂对基因渐渗的影响可能非常复杂,它们可能与其它因素一起(如表型变异和基因变异)来促进生殖隔离和物种形成。

周维维同学作汇报