图1:牧场上的植被和海岸生态系统的灌丛沙堆均呈现类似空间团簇结构。(A)受植被适口性差异影响,食草动物在觅食和摄食状态之间的转换,导致植被呈现空间有序植被团簇;(B)受植被密度影响,细沙颗粒在流动沙和沉积沙状态之间转变,导致生物地貌呈现空间有序的灌丛沙堆。Images credit: iStock/JohnFScott (左), blickwinkel/Alamy Stock Photo (右)。

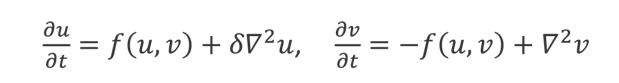

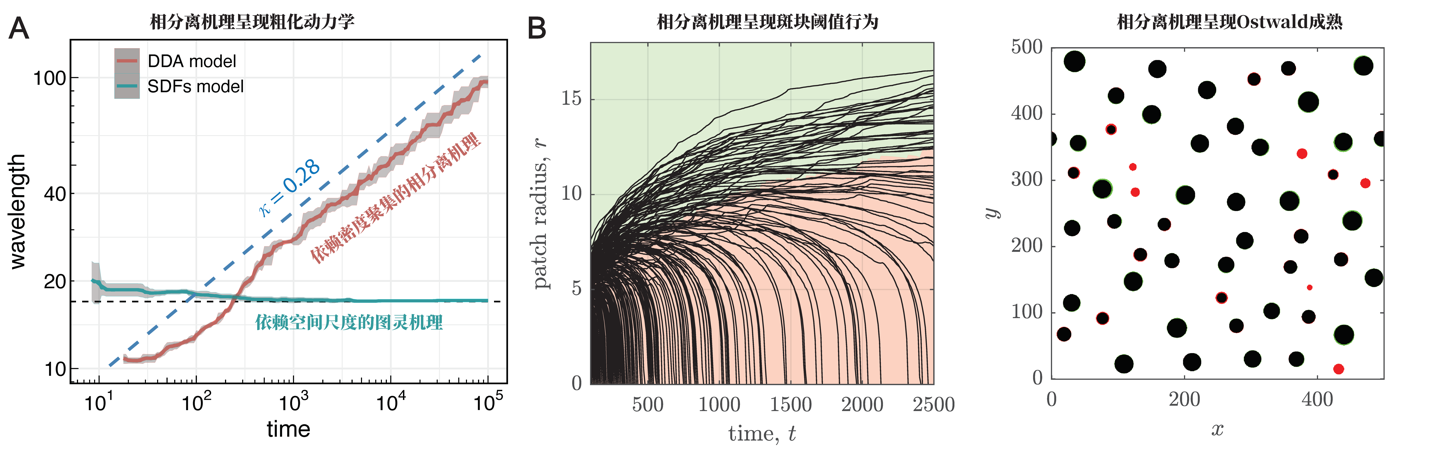

近来,华东师范大学研究团队通过建立觅食动物的运动速度受控于植物适口性的理论模型,发现经典的最大摄食假设不是最优觅食的一个必要条件,而是食草动物觅食过程可选择的充分条件;并揭示了食草动物的食性选择和放牧强度共同决定了放牧系统中植被空间异质性格局的形成。令人兴奋的是该理论模型蕴含相分离动力学理论可以扩展到其它系统,例如生物地貌系统中的灌丛沙堆。尽管堆积的沙粒与平坦区域沙粒并无差异,但是它们依然形成了空间多样的斑图(图1)。它们的形成仅仅是沙粒在空间的重新分布或排列,在这个过程中风成悬浮沙粒和沉积沙粒两种状态的转换受到植物密度调控。基于这些系统总量保守的共同特征,研究者建立了保守的两变量数学模型来描述系统状态之间的时空演化动力学过程。理论上来讲,这些系统是一类普适性的保守型偏微分方程模型。

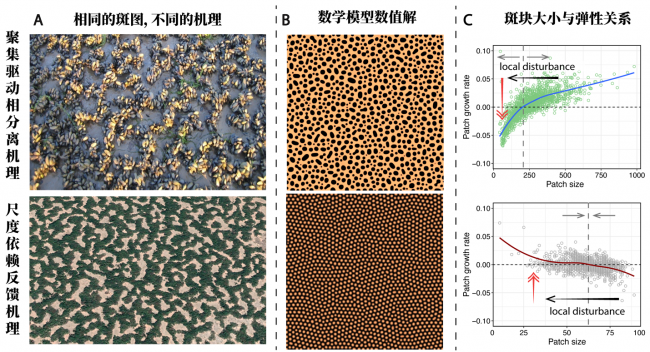

人类活动或自然灾害导致的生态系统退化,通常是导致自然生境的破碎化。无论是物理系统还是生命系统,基于图灵理论的自组织系统被认为是生态系统高弹性的标志性优化结构。然而,该研究发现相分离系统中导致较小的破碎化斑块会永久丧失恢复能力,相反,较大斑块则以更快的速度恢复(图3)。因此,在生态系统修复中,考虑相分离的自组织机理过程,需要修复的单元生境足够大才能够更加快速地达到修复效果。

图3:相同的空间自组织斑图,却隐含了不同的形成机理和弹性功能。(A)不同的系统呈现相同的自组织斑图;(B)描述了提出的广义保守相分离模型与经典图灵自组织模型形成的空间斑图; (C)描述了两种机理的生态系统弹性功能动力学。

该论文的第一作者是华东师范大学Koen Siteur博士后;通讯作者是华东师范大学生态与环境科学学院刘权兴研究员和荷兰皇家海洋研究院Johan van de Koppel教授。合作者包括来荷兰自莱顿大学Vivi Rottschäfer教授、Arjen Doelman教授,荷兰乌得勒支大学的Max Rieterker教授、Tjisse van der Heide教授,以及芬兰奥伯学术大学Christoffer Boström教授。

论文链接:https://doi.org/10.1073/pnas.2202683120