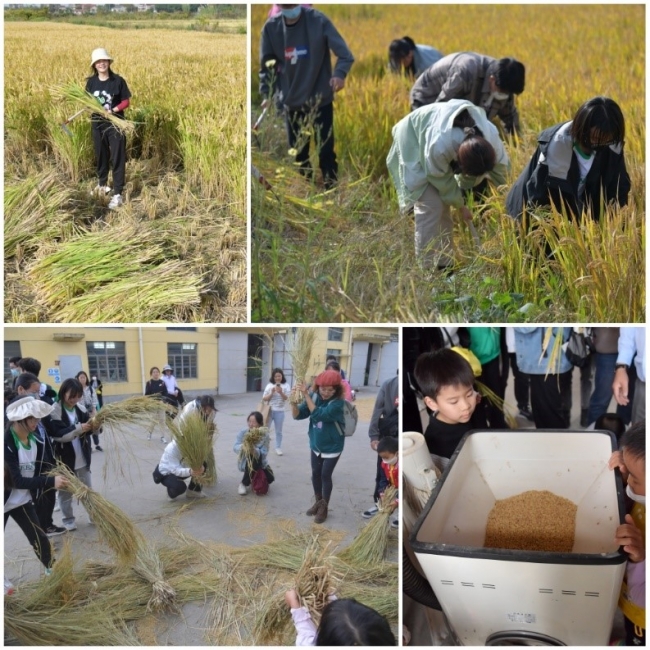

春种一粒粟,秋收万颗子。秋天是收获的季节,蔚蓝的天空下,涌动着金色的麦浪,微风吹过,扑面而来阵阵稻谷香。2022年10月30日一早,生态与环境科学学院的20多名学生来到奉贤区庄行镇长堤村,变身“割稻小能手”,上了一堂新时代劳动教育思政课。一起同行的还有十几组师生家庭,本次活动也是一次体验农耕文化、共享丰收之乐的亲子活动。

通过一个上午的割稻、打谷、脱壳……大学生和小朋友们共同上了一堂传统而又别具一格的特色劳动实践课,大家捧着一小瓶自己的劳动成果在长堤村的“华东师大劳动教育实践基地”前留下了最灿烂的笑容。生环学院党委书记刘婕老师表示,希望通过这样的劳动实践教育活动引导青年学子成长为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年,将在本次劳动实践中的学习收获,转化为接续奋斗新时代的源源动力。

“左手捏紧谷穗,右手镰刀刀口朝下割,稍用力一拉,稻谷就完成收割了,不要用蛮力哦。” 跟着长堤村工作人员的指导步骤,大家拿起工具,走进田间,左手抓稻,右手挥镰,闻着稻香,用最传统的手工收割方式收获“丰收的果实”,每割一把就有条不紊将其放在身后的田埂边,不一会儿就堆满了田埂。

“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”,人们总说耕种不易,不能浪费,但唯有亲身体验,才更能切身体会。收割、打稻谷,将稻穗重重拍打,抖落下来的,都是得之不易的劳动果实。亲身体验了得来不易,才真正懂得要珍惜每一粒稻、每一粒米,才能真正悟得劳动最美的道理。

无论对大学生还是小朋友们来说,割稻、打禾、脱粒这些祖辈们流传下来的传统农耕智慧,都是十分有趣、有意义的研学活动。从镰刀的安全使用到稻田的劳作体验,探寻的不仅仅是金灿灿的“稻”理,还有几千年农耕文化传承下来的精神和智慧。

文:路葵 图:李立 来源:生态与环境科学学院