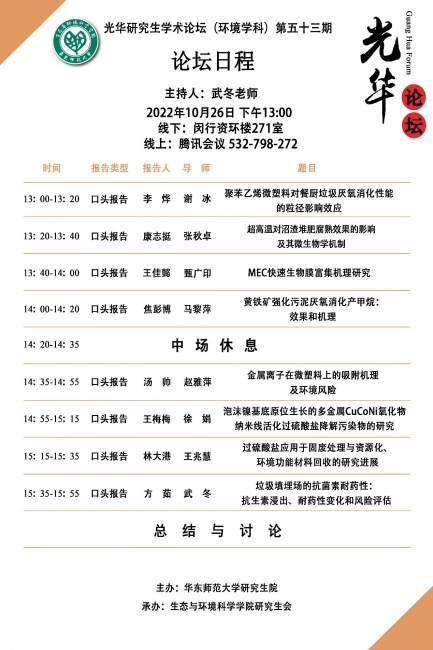

2022年10月26日13:00,生态与环境科学学院第53期研究生环境学科光华学术论坛在资环楼271室举行,本期论坛由生环学院武冬老师主持。

主持人武冬老师

01|李烨 聚苯乙烯微塑料对餐厨垃圾厌氧消化性能的粒径影响效应

首先作报告的是来自谢冰老师课题组的李烨同学,她的口头报告题目为《聚苯乙烯微塑料对餐厨垃圾厌氧消化性能的粒径影响效应》。研究结果显示,PS MPs暴露延长了甲烷产生的滞后期,并抑制了FW AD期间的甲烷产量,且粒径越小或剂量越高对甲烷产量的抑制作用越强。小粒径的MPs降低了有机物的利用效率,削弱了VFAs的微生物代谢能力,这可能是由于MPs诱导的ROS对微生物造成显著细胞压力,产生长期细胞毒性,导致细胞膜损伤和更多的LDH释放。此外,MPs(特别是小粒径MPs)降低了厌氧消化期间的关键功能微生物(例如Synergistetes、Proteiniphilum、Methanosarcina和Methanothrix)、厌氧功能基因(FTHFS、mcrA和ACAS)的丰度以及关键酶(α-葡萄糖苷酶、蛋白酶、乙酸激酶AK和F420)的活性,这可能会对水解、乙酰化和甲烷化过程(尤其乙酰碎屑产甲烷途径)产生不利影响,从而抑制厌氧消化的整体性能。

李烨

02|康志挺 超高温对沼渣堆肥腐熟效果的影响及其微生物学机制

第二位汇报人是来自张秋卓老师课题组的康志挺同学,他口头报告的题目是《超高温对沼渣堆肥腐熟效果的影响及其微生物学机制》。该同学详细阐述了堆肥过程理化指标的测定、DOM 三维荧光表征、DOM PARAFAC分析、微生物群落组成和差异分析、氮代谢功能基因分布和相关性分析等阶段性成果。研究的创新点在于运用了多种高效方法探究了超高温对沼渣堆肥腐熟效果的影响,同时采用16SrRNA高通量测序技术对超高温堆肥过程中的微生物群落动态变化及其代谢特征进行了分析,为沼渣的资源化利用提供了科学有效理论依据。

康志挺作线上报告

03|王佳懿 MEC快速生物膜富集机理研究

第三位汇报人是来自于甄广印老师课题组的王佳懿同学,她的口头报告题目为《MEC快速生物膜富集机理研究》。在“碳中和”的大背景下,如何将CO2收集与资源化利用成为关键问题。王佳懿同学向大家详细介绍了微生物电解池(MEC),针对目前存在的甲烷产量低、材料效果一般和MEC功能单一的问题,提出设计纳米结构阴极材料、开发基于电活性微生物的CO2捕获,同步甲烷转化的新能源装置和探寻产甲烷菌与胞外呼吸菌之间的互营共生关系,力求从多维度、多手段监测CO2电产甲烷的过程及性能,并针对性地提升CO2电产甲烷的性能,推进其工业化利用。

王佳懿

04|焦彭博 黄铁矿强化污泥厌氧消化产甲烷:效果和机理

上半场最后一位汇报人是来自马黎萍老师课题组的焦彭博同学,他口头报告的题目是《黄铁矿强化污泥厌氧消化产甲烷:效果和机理》。研究的目的是探究不同粒径和剂量的黄铁矿对AD过程的影响,并从反应器宏观运行效果、EPS的组分和特性、微生物群落结构和功能进一步揭示强化的机制。研究发现:1、投加黄铁矿是提高污泥厌氧消化体系的甲烷产量的简单、有效和经济的措施。2、黄铁矿强化了水解酸化、产乙酸和乙酸裂解产甲烷过程,刺激了EPS中氧化还原物质的分泌,从而有利于DIET;SOB作为潜在的DIET菌群,扩展了对DIET菌多样性的理解。3、黄铁矿介导的“双驱DIET”为同步回收厌氧消化废物流中的甲烷和元素硫提供了新思路和微生物学的见解,同时也为资源化处理黄铁矿废物提供了可能的方式。

焦彭博

05|汤帅 金属离子在微塑料上的吸附机理及环境风险

下半场第一位汇报人是来自赵雅萍老师课题组的汤帅同学,他的口头报告题目是《金属离子在微塑料上的吸附机理及环境风险》。研究表明,塑料垃圾一旦进入自然环境中,就会遭受到风化、海水侵蚀、光氧化、磨损等作用,将其分裂成非常细小的塑料颗粒,从而形成微塑料(MPs)。本研究探索了PA MPs与重金属污染物之间的作用机制及其吸附解吸行为,得到的结论如下:1、老化后的PA理化性质发生了改变,增强了PA微塑料对二价金属离子的吸附。2、金属离子在PA微塑料上的吸附机制是静电作用和表面络合。3、与土壤和沉积物相比,金属离子在PA微塑料上的迁移风险更大,在模拟肠液中展现出最大的风险值,可能会对水生生物产生一定的危害。

汤帅

06|王梅梅 泡沫镍基底原位生长的多金属CuCoNi氧化物纳米线活化过硫酸盐降解污染物的研究

第六位报告人是来自徐娟老师课题组的王梅梅同学,她的口头报告题目是《泡沫镍基底原位生长的多金属CuCoNi氧化物纳米线活化过硫酸盐降解污染物的研究》。本研究制备了原位生长于NF表面多金属CuCoNi氧化物纳米线,其中泡沫镍不仅发挥着基板自支撑的作用,还为材料合成提供内部镍源。研究还探讨了反应实验参数和天然背景离子/有机物对CuCoNi-NF/PDS体系的影响。得到结论有:1、确定了CuCoNi-NF介导了电子从BPA转移PDS的非自由基活化机制。2、发现了相比其他催化剂,制备的多金属CuCoNi-NF活化PDS降解BPA的性能最佳,且反应分离操作简单,稳定重复使用性能良好。3、发现CuCoNi-NF/PDS体系对实际水体中的污染物具有一定的去除效果。

王梅梅

07|林大港 过硫酸盐应用于固废处理与资源化、环境功能材料回收的研究进展

第七位报告人是来自王兆慧老师课题组的林大港同学,他的口头报告题目是《过硫酸盐应用于固废处理与资源化、环境功能材料回收的研究进展》。本研究分析了过硫酸盐从电子废弃物和矿物中回收贵/贱金属、过硫酸盐再生环境功能材料的可行性,讨论了典型的生物质处理技术(污泥脱水/厌氧消化)等等,并得出了以下结论:1、PS辅助固废处理的最终目的不仅在于去除污染物,还在于回收有价值的物质、改性或合成具有经济价值的材料。2、对于复杂污染物消减,应在实际应用中充分评估中试放大反应器和后处理生态的影响。3、PS可用于受病毒污染的土壤修复,而获得的大部分信息仍仅限于实验室规模。4、过量的PS用量和硫酸盐残留物的潜在环境风险可能会阻碍环保吸附材料的更新。

林大港

08|方茹 垃圾填埋场的抗菌素耐药性:抗生素浸出、耐药性变化和风险评估

最后一位报告人是来自武冬老师课题组的方茹同学,她的口头报告题目是《垃圾填埋场的抗菌素耐药性:抗生素浸出、耐药性变化和风险评估》。本研究通过收集城市垃圾填埋场已发表研究的原始数据、检索NCIB和MG-RAST上渗滤液样品的原始测序数据以重新分析抗生素浓度和基因序列。研究还阐明了填埋场中抗生素的分布和排放通量,深入探究了填埋过程中ARGs的动态变化,同时揭示了填埋场AMR对周围环境和人类的暴露途径和风险评估。得到的研究结果如下:1、填埋场出现了重要临床ARGs,“填埋场浸出”可能是临床AMR的发生途径。2、填埋场浸出量最多的6种抗生素为:FQs、MLS、SAs、TCs、BLs、CPs。3、水平传播ARGs主要来源于人类排泄物,填埋场AMR变化与人类排泄物密切相关。4、三种暴露途径,即渗滤液处理厂尾水排放、渗滤液入渗含水层和空气粒子吸入对人类危害较大。

方茹

汇报结束后,武冬老师组织了最佳汇报人投票,同学们积极参与,最终评选王佳懿,焦彭博和林大港三位同学为第五十三期光华论坛“最佳汇报奖”获得者。

第五十三期光华论坛“最佳汇报奖”获得者

附:活动海报

文:孙庆来

来源:生态与环境科学学院