“这大米煮出来,软糯弹牙!”领衔科学家邓泓自豪地说,“近30亩改良效果明显的示范地,平均亩产超过800斤,收获稻谷约25000斤。”

“幸福生态米”是华东师大在促淤圈围区开展土壤改良研究的科研成果,改良田水稻单位面积产量比对照田增产最高达到128%。

和对口党建结对帮扶单位横沙东浜村村民庆祝丰收

学院邓泓副教授领衔的生态修复创新团队通过实施改良方案,提升试验田土壤肥力,使土壤的孕育活性逐渐恢复,且病虫害的发生程度轻,农药的使用量少。

在改良示范中,他们还设计了农田排水的稻田内循环,将面源污染转化为稻米生产的养分,为减少农业生产的负面影响提供了绿色解决方案。收获的稻米经过权威机构检测,未检出农药残留,重金属含量远低于我国食品安全限值。

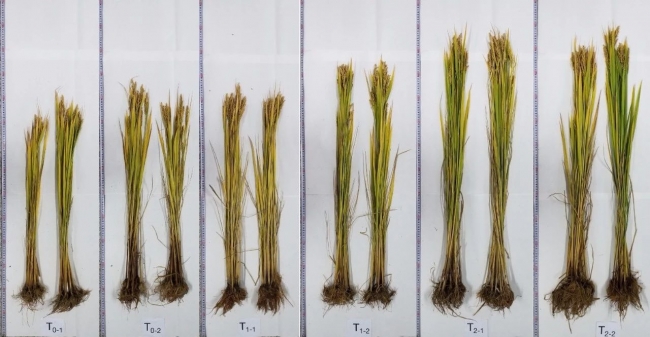

左为对照田,右为改良田

7月18日

9月18日

11月4日

通过科技提升农田土壤质量和农业产出是我国藏粮于地、藏粮于技,保证粮食安全的重要途径。

从去年开始,这支曾获得上海市“科技创新行动计划”的创新团队在上海市科委和崇明高峰学科的支持下,联合上海市建设用地和土地整理事务中心、上海交通大学、中科院上海高等研究院、上海市土地储备中心,在横沙开展盐碱土壤的改良示范,通过有机肥、新型矿物质提取液和微生物菌剂的联合作用实现横沙圈围区新生土壤的快速改良,取得了初步成效。由达良俊、邓泓、陈雪初、宋坤、周小奇、张秋卓等组成的中青年科学家团队,接连获得上海市教委IV类高峰学科“岛屿大气与生态”2019年重点研发项目,2020年华东师范大学“幸福之花”先导研究基金项目的支持。

研究中设置了5种改良方案,共改良土地35亩,同时设置了5亩对照田,试验的稻米品种也选择了上海居民偏爱的粳稻。

6月12日,完成翻地、平整、施肥等前期工作;

6月17日,播种水稻;

6月底至10月底,耕作种植、田间管理、周期采样……

2020年9月18日水稻植株对比

2020年11月4日水稻植株对比

在改良过程中,研究人员对水稻生长、叶片叶绿素含量及土壤的pH值、盐渍化程度和各类酶活性等指标的变化进行连续监测,并将在实验结束后进一步比较土壤的肥力水平和生态质量。

“直观可见的是,改良田水稻长势明显优于对照田。不同配方之间也有显著差异。通过土壤改良,水稻单位面积产量相对于未改良对照田土壤,提高了16%—128%。”邓泓说,改良田种植的水稻,茎、叶更为挺拔茂盛,株形明显优于对照田,且稻穗下垂,穗粒更为饱满。在经济和民生需求中体现科研价值

“收获沉甸甸的稻谷,丰收景象真让人兴奋。”学院党委书记刘婕表示,科研团队不仅在生态环境基础科研领域显山露水,也越来越多地在经济和民生需求中体现价值。这片改良示范地由崇明东浜村村民们协作种植。据刘婕介绍,横沙东浜村是学院党委、科技处与崇明区对口党建结对帮扶单位,该村毗邻示范样地,土壤改良项目的实施得到了村委会的支持,党建引领科研产业合作,也让学生们一下子就扎进了田间地头。

如今看到原本贫瘠的土地变成金色的稻田,作为这个项目的记录者和参与者,她感到很欣喜,“尤其是尝到自己参与的试验田种出来的米饭时,满心都是甜丝丝的成就感。”

来源:生态与环境科学学院