附部分同学感想:

施天慧(18级硕士):今天观看了全国科学道德和学风建设宣讲教育报告会,我感悟颇深。科学研究是一个严肃的工作,如果缺乏科学道德,学风不正,不仅是对自身科研工作的不负责,更是对整个科学界犯下大错乃至违法犯罪。比如前段时间天津大学化工学院某教授编造实验数据以及将自己未参加论文撰写的女儿挂名在自己研究生论文中的事件就是非常严重的学术不端。科学研究工作者,特别是刚踏入学界的青年科学家们应该引以为戒。而相反的,全身心投入工作的科学家则会受到大家的肯定与尊敬。比如今天报告中敦煌的女儿樊锦诗先生。她五十多年坚守在敦煌,一生致力一件事,那就是带队完成了石窟考古报告。上海成长,北大毕业的她为了遵守自己的承诺服从分配,就留在了敦煌。在当年生活条件极差、经历文革动荡的情况下,樊锦诗也动摇过很多次,也曾打算离开,但是责任感和使命感让她决定坚守。考古和文物保护的工作时常遇到瓶颈,樊先生一直为无法保留石窟的形状和颜色而苦恼。然而功夫不负有心人,她接触到电脑之后就迅速开展数据化工作,直至今天完成了载入史册的石窟考古报告。老科学家的品德和精神值得每一个参与科研的老师和学生学习,我们更加应该继承榜样的优点,在科学的道路上披荆斩棘,勇攀高峰。胡元树(18级硕士):被前辈们追求真理,严谨求实,潜心奉献的精神所激励,年轻一代的我们也要立鸿鹄志,求实创造,在继承他人的基础上不断地超越,将个人理想自觉融入国家发展伟业中。同时也认识到良好学风对自身学习的重要性,虽然即将毕业离校,但踏入社会后继续保持优良学术道德的践行者和良好学术风气的维护者,将科学道德和学风建设进行到底,不忘初心,为实现现代化的伟大事业添砖加瓦。

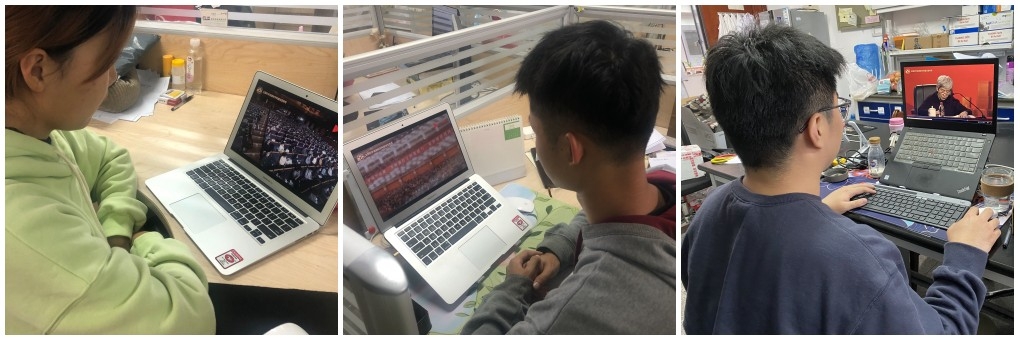

闫泳材(18级硕士):今天下午和同学们一道聆听了2020年全国科学道德和学风建设宣讲教育报告会,学习了许多,受到了很多启发。学风建设为科研工作者立身之本,严谨的学风为立校之本,人无信不立,诚信既是中华民族的传统美德,同时也是我国公民道德建设的一个重要内容。近年来科研造假新闻还时有爆出,学风建设还有很长的路要走。我们作为祖国未来的建设者和接班人,要深刻理解科学精神、科学道德、科学伦理和科学规范,成为诚信的倡导者和实践者。

刘小钰(19级硕士):疫情期间,科研人员迎难而上,秉承科学的态度,第一时间研发核酸检测,攻坚克难,研发药物,攻破疫情的难题。广大科学家为打赢防疫站贡献了力量,写下了科技工作者的责任与担当爱国创新求实与人,大爱无疆的科学精神。我们需要不断弘扬新时代科学家精神,弘扬爱国主义,践行科技为民。敦煌的女儿樊锦诗,“守一不移,奉献敦煌”。扎根大漠57年,为敦煌石窟考古工作奉献了自己的一生。在艰苦的条件下,克服种种困难,深入思考,发现原因,不断改进工作方式方法,推动了敦煌保护研究工作的深入发展。启示我们科学研究需要。 “神舟飞船”之父戚发轫,传承航天精神,建设航天强国。老一辈科学家解决了“有无问题”,将我国的航天事业从无到有地发展起来,实现了成为“航天大国”的任务,新一代科学家则是要解决“赶超问题”,不断发展我国的航天事业,不断取得进步和突破,肩负着努力实现“航天强国”的重要使命! “梦很重要。”中国青年科学家要有理想、有信念、有目标,要秉承敢于创新的科学态度,积蓄人才的力量,弘扬航天精神,热爱组国,为祖国的建设贡献自己的力量。我国取得的历史成就,是一代又一代科学家前赴后继艰苦奋斗的积累,我们要以前辈科学家为榜样,肩负起新时代科学家的历史责任。以身作则,做到做人、做事、做学术的统一,努力让科学家成为一代青年职业追求。作为新一代青年,在科研的道路上,要脚踏实地,注重细节,面对困难要正视困难,不断思考,才能妥善有效地解决问题,要谨记老一辈科学家的嘱托和期望,明确自己肩负的责任和使命,严谨务实,求实创新,以科学的态度实现科研上的突破和进步,不断进行自我完善,努力成为国家所需要的人。

陈颖鑫(19级硕士):边疆敦煌,流沙茫茫,白云苍苍,樊锦诗先生的青春热血在此流淌;荒原酒泉,塔台高耸,神州入云,戚发轫院士的报国雄心至此激荡。作为新时代的青年,我们更应该继承并发扬这守一不移、勇于修真、求实克己的科学家精神,弘扬爱国主义,践行科技为民,坚定创新自信,攀登科技高峰,在专业领域中恪守求实精神,维护科学道德,自觉遵守学术规范,将科学火炬在博学、慎思、明辨、笃行中传递下去。

李昕羽(19级硕士):我国目前的科学建设成果是一代代科学家们的努力积累而成的,漫漫科学史上凝结着着科学家们的艰辛与智慧,就像敦煌研究院名誉院长樊锦诗,守一不移、奉献敦煌,直面挫折、勇于修正;中国科学院院士戚发轫,秉持着强大的航天精神,肩负起让中国建设成为航天强国的重要使命。而新时代的中国,要做到科学强国就需要新时代的科学家精神,弘扬爱国主义,践行科学为民。我们要以前辈科学家为榜样,把爱国之情、报国之志融入到科学探索中,面向世界前沿,面向国家重大需求,面向人民健康安全需要,作为环境专业的研究生更要把生态保护作为重要着力点,坚定创新自信,有创新的思辨能力,跳出“舒适区”、勇蹚“深水区”、敢闯“无人区”。同时,科学道德和学风建设必须加强科学工作者的道德自律,科学研究者们应该恪守求实精神、维护科学道义,严格自律 坚决抵制浮夸浮躁之风,将为真求实的精神作为一种社会风尚,将积极向上、科学为民的火炬传承下去。

孙琼(19级硕士):此次科学道德和学风建设报告会让人受益匪浅。樊锦诗先生的守一不移,令人钦佩,作为当代研究生,我们要以前辈科学家们为榜样,成为国家需要的人才,在这一过程中,我们应培养严谨的科学态度,遵守科学道德规范,以实际行动维护严谨学风。

任璇(19级硕士):在2020年全国科学道德和学风建设宣讲教育报告会上,樊锦诗先生分享了她57年如一日地根植大漠,奉献一生的心血和精力,保护敦煌石窟,弘扬敦煌文化。戚发轫院士讲述了其半个多世纪的光辉航天生涯,老一辈的科技工作者,艰苦奋斗,甘于奉献的精神值得我们深思和学习。新时代下的新青年,在科研生活中牢记使命,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,认真学习,专心科研,昂扬斗志,坚守科学伦理和科研底线,践行优良的科学道德,维护良好的作风学风,弘扬科学家精神和爱国主义精神,为现代化建设贡献自己的力量。

王越(19级硕士):此次“全国科学道德和学风建设宣讲教育报告会”的主题是以科学家精神引领创新之路。在报告会中敦煌莫高窟考古研究者樊锦诗先生和神州飞船总设计师戚发轫先生对自己研究成果的介绍展现了他们对当今中国技术发展的自豪,并激励后人不断前进。樊锦诗先生在敦煌石窟考古过程中,发现壁画和记录的档案、胶片上那些精美绝伦的图画在消退,这让她非常担忧无法保存莫高窟壁画这一全世界的瑰宝,后人无法了解中国敦煌曾经璀璨的文化。而21世纪飞速发展的计算机等高新技术让樊先生看到了希望。或许在时间的侵蚀下,莫高窟壁画有一天会变得面目全非,那时,樊先生和一代代敦煌考古人在高新技术是帮助下整理的资料就是让后人了解这一艺术的主要途径。科技,让古老文明的延续和发展有了可能。戚发轫先生则回顾了中国航天的发展历程,老先生对奉献一生的事业,对中国航天技术的发展充满了自豪。从初期没有自己的独立航天技术,到现在中国航天实验的安全性和成功率比很多国家高很多,这是一代代航天人突破万难取得的成果。戚发轫先生的报告让我们为祖国的发展感到骄傲,也激励当代和后代人们不懈努力,创造更多的成果。

尹慧敏(20级硕士):今天观看了全国科学道德和学风建设宣讲教育报告会后我深有感触。一方面惊叹于我国科研事业的高速发展,一方面被以樊锦诗、戚发轫为代表的老一辈科学家抱朴守真、孜孜以求的科研态度所折服。樊锦诗院长一生致力于敦煌的文物保护工作,戚发轫院士则集毕生心力助推我国航天事业的发展,他们是“科技强国”的见证者与践行者。作为研究生,未来科研事业的主力军,我们应主动践行科学家精神,在“世界百年未有之大变局”中抓住机遇,迎接挑战,主动承担起当代青年的历史使命,弘扬爱国主义,践行科技为民,恪守求实精神,为祖国的科研事业贡献自己的力量,以奋斗书写无悔的青春。

包洁欢(20级硕士):今天通过线上观看2020年全国科学道德和学风建设宣讲教育报告会视频,通过线上直播的学习,我感触颇深,从直播中我感受到了科学家科学严谨的态度以及为梦想奋斗的坚持,其中最让我印象深刻的是中国工程院院士、神舟飞船总设计师戚发轫老先生,他一直以科学严谨的态度对待科学研究,几年来戚院士一刻也没有停止对飞船研制工作的高标准严要求,从神舟一号试验飞船已知道神舟四号飞船,凡事能被人余项出来的万一会出现的问题,他都要求设计人员千方百计去发现和寻找,即使有时候就像大海捞针,他也从不放弃。这对我的启发也非常大,作为研究生新生,刚接触科研不久,他对与科学的热忱与态度给我树立了很大的榜样!同时,我们也能从中感受到新时代中国的良好道德风气!

桑林凤(20级硕士):“科学无止境,精神永流传,以科学家精神引领创新之路。”樊锦诗、戚发轫两位老师的报告让我受益匪浅。作为一名学生、一名科研工作者,我们不仅需要严谨的态度,更需要无私的精神。爱国、求实、奉献、协同、育人是科学家应遵循的精神,勇于探索、勤奋钻研、不计名利、献身科学是我们的责任,尽自己微薄之力坚决抵制抄袭、学术造假等一系列学术不端行为。科研之路虽然枯燥坎坷,但我们内心的坚守不能变,跟紧习总书记的指引,尊重科研、尊重真理,从而实现自己的人生价值。

王良洁(20级硕士):樊锦诗先生扎根敦煌,一生致力于保护文物,是名副其实的“敦煌的女儿”。在樊先生身上,我看到了科学文化的重要性,在快速发展变化的时代里,文物保护的技术也日新月异,樊先生将自己在北大的所学实实在在的运用于文物保护的工作中,无论在校园学习生活中,还是在社会工作中,我们要勇于发现事物发展中的科学问题,深入思考,勇于探索,直面挫折,守一不移。身为一名生态环境专业的学生,我有责任将自己所学知识转化为中国生态文明建设中的一份力量,在实现美丽中国的道路上实现自身价值,激励自己在科学道路上不断探索前进。

张康(20级博士):一代人有一代人的使命。一大批科学家秉承服务祖国服务人民的高尚品质,为我国的科技事业和战略任务做出巨大贡献,上一代人给我们树立了良好的榜样,他们的事迹影响了一代又一代的青年学者,我们要传承和发扬好新时代的科学家精神,秉持优良的作风,把自己的科学研究融入到祖国的建设中,把个人的理想与国家和民族的前途命运紧密联系在一起,踏实搞学术,认真搞科研,肩负起新时代的科技使命。