2019年12月4日,生态与环境科学学院2019级40余名环境科学与工程、生态学专业本科生由我院张勇老师和3名助教带队,乘大巴车前往老港垃圾处理处置基地,参加“老港垃圾处理处置基地专业学习”校外实践活动。作为我院大一新生环境科学与工程专业必修、生态学专业选修《环境问题观察》课程的第三次参观实习,获得了大家的一致好评。本次活动的主要内容是了解上海垃圾从产生到处理过程、上海在实行垃圾分类后对垃圾处理处置基地产生的影响、垃圾焚烧的流程以及垃圾渗滤液处理处置方式等,包括生活垃圾科普展示馆、老港垃圾焚烧厂(上海老港再生能源利用中心)和上海老港渗沥液处理厂,提升本科生们对固废垃圾及渗沥液处理的基础知识,为以后更深层次的学习打好基础。上海交通大学医学院的研究生同学们一同参加本次实习活动。

中午12:30师生共同从闵行校区出发乘车前往上海老港废弃物处置有限公司。上海老港废弃物处置有限公司位于上海市浦东新区南滨公路2088弄288号,本次参观全程由张勇老师带队。

同学们首先来到生活垃圾科普展示馆,展示馆前方的广场上立着“3R原则”,分别是RECYCLE(再循环)、REUSE(再利用)和REDUSE(减量化),这正是人类社会未来的发展方向,不是建立在更多地消耗资源,而是更加节约、回收和再利用资源的基础上。

大厅中,头顶便是由废旧玻璃瓶制成的大型艺术吊灯,门厅背景墙上的绿色山水概念雕塑是由回收金属板再利用装饰的;展厅内使用的装饰木板由约一半是由回收再生材料再利用制成;光照则是由屋顶的太阳能光伏发电板提供。

垃圾降解沙盘,同学们可以通过拉起盒子直观地了解到我们日常生活中丢弃的垃圾降解所需的时间。

这里展示了人均一天、一周、一个月以及一季度产生的垃圾量。一人一个月垃圾产生量有30多公斤,两名女生也难以提起,而一个季度产生的垃圾约有108公斤,需要4个男生才能抱起来。

由于时间关系,我们仅仅在生活垃圾科普展示馆进行了短暂的参观,之后大家乘车来到今天的重点,老港垃圾焚烧厂。

远处便是上海老港再生能源利用中心,也是老港垃圾焚烧厂的二期项目,今年9月份才刚刚投入使用。从外观上看,老港二期大楼十分现代化,内部也完全颠覆人们对传统垃圾焚烧厂的印象,没有漫天的烟灰、刺鼻的恶臭、脏乱的场景以及蚊蝇老鼠,倒更是像一座科技大楼。

大厅中有许多方形的灯板,仔细看去上面的装饰物竟是“垃圾”,比如易拉罐的底部、残缺的纸片、布条、塑料等。

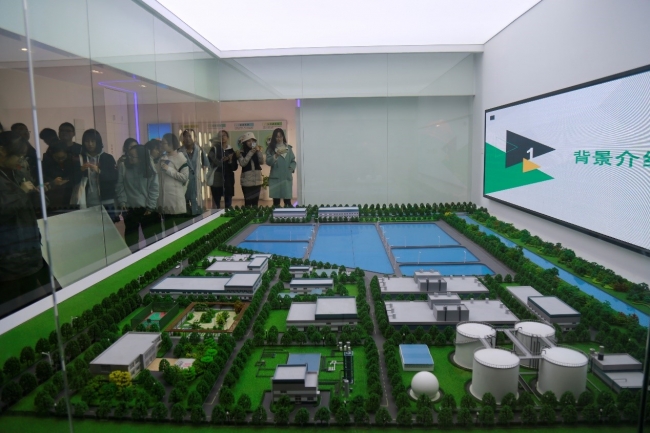

此次参观有幸请到了吴经理为我们进行讲解。吴经理先大概介绍了一下老港垃圾焚烧厂二期工程的大致情况,共有8台750吨的焚烧炉,日处理量能达到6000吨垃圾,一期工程日处理量则是3000吨垃圾,每日总处置能力达到9000吨。

垃圾焚烧厂一个让百姓们难以接受的原因便是担忧焚烧过后排出的废气有害人们的身体健康,同时在上海实施垃圾分类后生活垃圾填埋量几乎没有了,主要依托垃圾焚烧处理,所以对于排放气体要做严格的控制。在这里吴经理进行了详细的讲解,老港垃圾焚烧厂排除废气指标严格低于欧盟标准,尤其是二噁英,浓度低于0.05ng TEQ/m3,大约在0.01 ng TEQ/m3左右,为了达到这一标准,寿命为五年的除尘用布袋每两年就需要更换一次防止二噁英浓度超标。

吴经理也回答了学生们的问题。医学院的同学们对于医疗废弃物的处理处置十分好奇,吴经理告诉我们在老港现在在建医废项目,专门用来处理焚烧医院出来的生活垃圾,而有害垃圾则有另外的拥有危险废物处理处置资质的公司处理或焚烧。

随后同学们观看了垃圾分类、垃圾运输处理的科普视频。

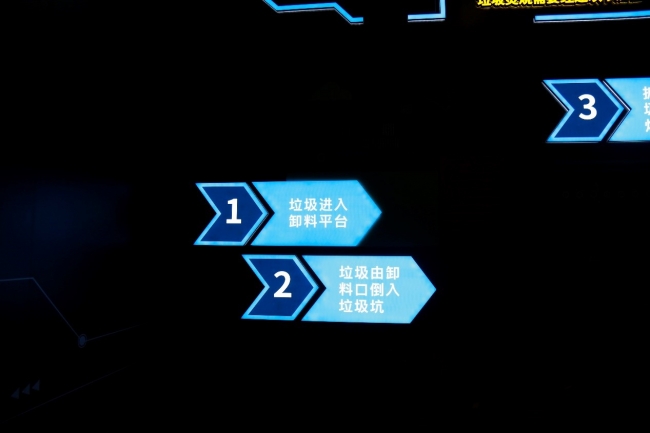

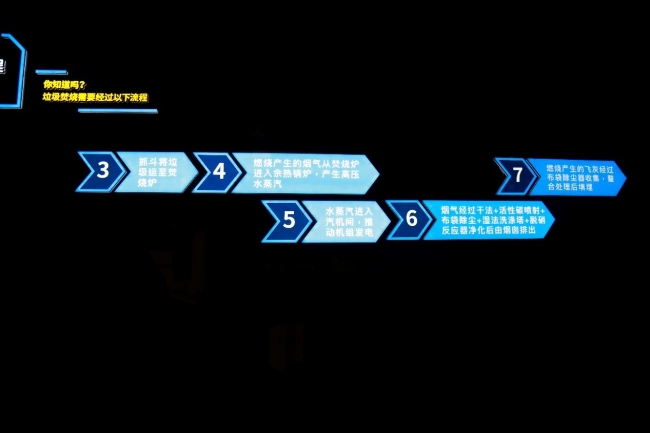

吴经理详细地给同学们讲解了垃圾焚烧的主要流程和细节,垃圾需要发酵5~7天后燃烧最好,焚烧炉产生的烟气通过活性炭、消石灰、布袋除尘器进行净化处理。在讲解中同学们得知烟气在经过脱硫脱硝脱酸等处理措施过后温度下降,排出烟囱时水蒸气凝结形成“白烟”,这种气体是无害的仅是单纯的水蒸气,但会有市民不清楚而产生误解,于是进行“烟气脱白”,提高烟气排出烟囱的温度减少视觉污染。

前往楼上可以完整观看到工作人员们的控制室,在玻璃上还投影着各个焚烧炉实施炉温和烟气排放情况。

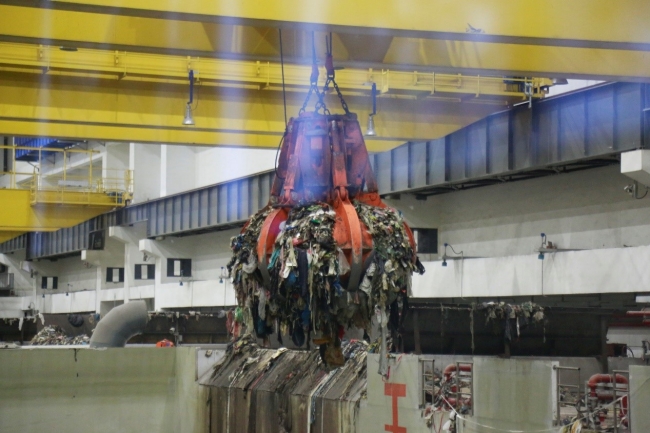

之后同学们操纵了模拟抓斗装置,体验到了工作人员的日常。

经过走廊可以通过橱窗看到垃圾焚烧厂内部样式,经吴经理介绍,除尘袋其实有一间房则那么大,让同学们体会到了课本与实际的差别。

同学们参观万花筒长廊。

随后大家来到了抓斗操控室看到了巨大的垃圾坑,讲解老师为大家答疑解惑。

结束抓斗操控室的参观同学们又回到了三楼,通过巨大的玻璃橱窗可以观看到垃圾车是如何从卸料平台将垃圾倾倒到垃圾坑。

讲解老师向学生们讲述老港最近遇到的一些困难,虽然二期工程正式启动但依旧赶不上垃圾的增长量,每日满负荷运营能焚烧9000吨的垃圾但缺赶不上垃圾的进入量,本来1号焚烧炉计划进行整修但却不得不一直工作。

上海交通大学医学院的带队老师金老师对此次活动表示很满意也很感慨,她说学医的同学是人体的医生,学环境的同学是大自然的医生,我们与环境唇齿相依密不可分,两个学科之间既有差异也有互通的地方,这次的交流学习大家都收获良多。

在老港焚烧厂的门口大家一同合影。

老港焚烧厂参观完毕后同学们乘车来到了上海老港渗沥液处理厂,了解渗沥液的处理工序。

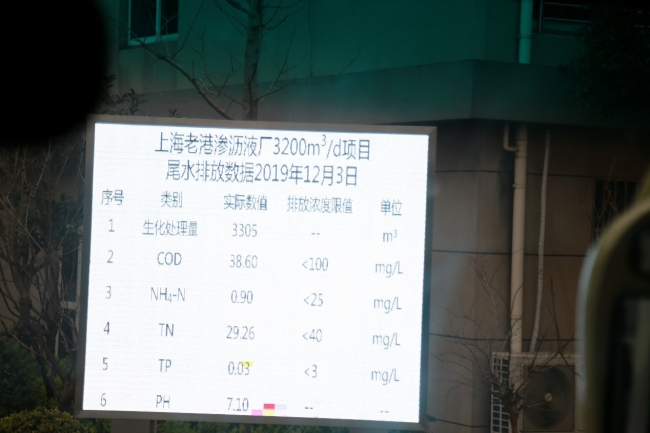

同学们主要参观了膜处理车间,在这里讲解老师介绍了一下上海老港渗沥液处理厂的基本情况,是在2013年下半年开始调试运行,2018年4月进行改造空间,膜车间便是那时新建的,主要的工艺有厌氧、MBR和膜深度处理系统,主要处理对象则是能源中心和填埋场产生的渗沥液,日处理量能达到3200吨。

讲解老师带领学生们去看渗沥液从未处理到出水的情况,直观可见水的颜色从褐色浑浊逐渐变得澄清透明,最后流出的水可以用来养鱼。但每处理这样1吨水的成本在150~250元,是一笔不菲的花销。

远处的垃圾山,现在只填埋焚烧过后产生的废渣。

本次“固体废弃物环境实习”校外实践活动圆满结束。同学们纷纷表示此次活动让他们直观地了解了上海垃圾处理的全流程,对上海垃圾分类的认同度更高,并以亲手实践的方式获得了更强的代入感。这次课程使他们对固体废弃物的处理有了进一步的认识,激励了同学们更好地学习专业知识,启发了专业思考,开阔了专业视野,为今后专业课的学习打下良好的基础。

这次外出实践是2019级《环境问题观察》课程的第三次活动。该课程目前已建设中国大学MOOC,可在中国大学MOOC进行选课。该课程成为宣传我校环境专业建设成果和环境教育的重要平台。本课程从新生入学开始,结合《环境科学概论》课堂讲解,通过参观和考察上海城市规划展览馆、辰山植物园、吴泾第二发电厂、上海老港废弃物处置有限公司、苏州河工业文明展览馆、苏州河梦清园水污染治理展示馆、崇明东滩自然保护区、崇明西沙湿地、可口可乐公司、SGS公司环境实验室、紫竹科学园区、上海市环境监测站、上海华闵环境科技公司、上海格林曼环境技术公司等单位,在系统学习专业知识之前,以环境问题观察为起点,了解环境现状、理解社会需求、激发学习兴趣、启发深入思考、激励专业学习,为培养创新型环保人才奠定基础。

摄影:周茉桐 苏小桐 撰稿:周茉桐 编辑:周茉桐

来源:生态与环境科学学院