2016年12月18日上午8:30在资环楼148,生态与环境科学学院成功举办第二期“光华”研究生论坛(生态学科)。以促进研究生之间的学术交流;为研究生提供充足的口头报告锻炼机会;通过自下而上的方式促进课题组之间的合作; 改善学院整体的学术研究氛围为主要目的的光华研究生论坛,在第一届的基础上,进行地点、日程安排等调整后,第二届“光华”学术论坛更加贴近学生的需求,成为我院调动学术交流、提高学术素养的主要交流平台。

本次论坛主要由生态与环境科学学院张健老师牵头负责,并担任主持人,院研究生会学术部协助承办,邀请到生态与环境科学学院陈小勇、阎恩荣、陈雪初、夏建阳、沈国春、宋坤、伏玉玲、邓泓、李媛媛、路葵等老师们参与交流,吸引了各个课题组不同研究方向的大多数研究生同学们前来学习讨论。

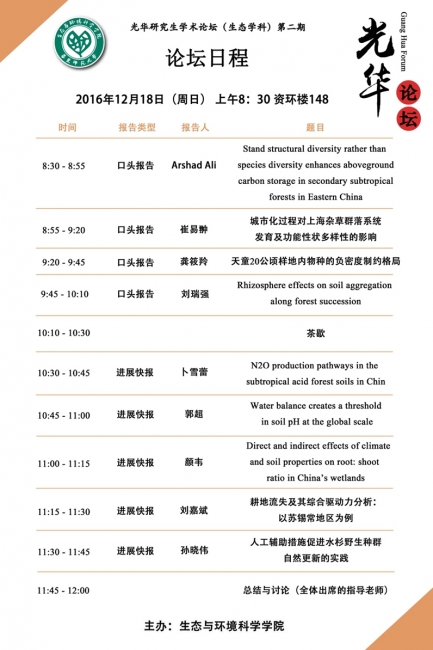

论坛中包含4个口头报告(15分钟报告+10分钟提问)与5个快报,即Flash Talk或Lightning Talk(5分钟报告+10分钟提问)。口头报告基于已成型的研究结果或新近发表的成果(原则上为一年内),快报形式比较灵活,基于最近的文献介绍或初步的研究想法。值得鼓励的是本次参加报告的九位主讲人中,有两位来自硕士一年级以及一位博士一年级,带动新生的学术积极性,从最基层起弘扬我院系的学术风气是本论坛举办的主要目的。

论坛于12月18日上午8:30分准时开场,在张健老师简短的开场介绍后直奔本次论坛的学术主题。

张健教授担任此次主持

第一位带来报告的是阎恩荣教授的博士研究生Arshad Ali,Ali以“华东地区宁波省亚热带森林的生物多样性和地上生物量”为题,对“是否伴随时间推移,森林垂直结构的复杂化与物种多样性的提高使补充效应增强,并预测地上部分碳储量”问题进行探讨。得出“复杂的森林结构更能有效地利用光、水和土壤养分,并且增加地上碳储量”与“维持树木胸径和树高的多样性可能是增加次生亚热带森林中地上部分碳储量的有效方法”的结论。

Ali博士进行学术分享

来自达良俊教授课题组的崔易翀博士,选取上海与哈尔滨两地的城市杂草作对比,对城市化进程中杂草在时间空间尺度上群落结构的变化进行探索。得出“时间上,随着城市化程度的增加,杂草群落系统发育结构极显著聚集,这主要是由于新入种与留存种相似的系统发育结构引起的;空间上,随着城市化程度的增加,杂草群落系统发育结构显著聚集,这主要是由于消失种与留存种相异的系统发育结构引起的”等结论。

崔易翀博士进行学术分享

第三位口头汇报的主讲人是沈国春老师的硕士研究生龚筱羚,她提出在物种密度依赖于格局的情况下考虑种内作用,从负密度制约理论入手对天童二十公顷样地内物种进行分析。并根据density correlation function分析得出“负密度制约在植物的非幼苗阶段同样存在,且不同物种的负密度制约的作用范围不同;自然群落中,正密度依赖和负密度制约同样存在;在研究密度依赖时,需要同时考虑正密度依赖”等结论。

龚筱羚进行学术分享

本次最后一位口头报告的汇报人是来自周旭辉教授的博士研究生刘瑞强,针对“土壤团聚体在森林演替过程中,土壤结构、根际效应对其影响”进行探讨。得出“土壤有机碳在聚合稳定性较低的情况下增多,其中根基周转率与林龄为主要相关因素”等结论。

刘瑞强博士进行学术分享

在四位口头报告主讲人进行汇报之后,进行了二十分钟的茶歇,与会人员在休息与补充体力的同时孜孜讨论学术,交流学术思想。

论坛间隙同学们进行积极探讨

在接下来的进展报告中,五位主讲人依次以“N2O在中国亚热带森林酸性土壤中生产途径”、“利用水分平衡在全球范围内建立土壤pH阈值”、“气候与土壤因素对中国湿地根冠比的直接、间接影响”、“耕地流失及其综合驱动力分析——以苏锡常地区为例”、“人工辅助措施促进水杉野生种群自然更新的实践”为主题进行了精彩的报告。

卜雪蕾进行进展快报

博士新生郭超进行进展快报

颜韦进行进展快报

刘嘉斌进行进展快报

孙晓伟进行进展快报

本次论坛为青年生态学学者提供前沿学术交流平台,激发对科学理想的追求,厚植学院学生的互动之谊,促进各实验室、各课题组之间的相互帮助与相互合作,进一步带动学院研究生整体的学术氛围。论坛中不光同学们积极分享,参与的老师们更是积极讨论与交流,并提供经验。

参与老师们积极讨论与交流

参与学生们积极提问与交流

老师们参与交流并进行指导

会后大家进行交流

本次论坛在经久不息的掌声中落幕,散会后部分与会者仍对论坛中的学术问题进行积极热切的探讨,这也是我们开始“光华”想要达到的目的。总说0到1最难,1到100容易,很庆幸在学院老师们的牵头下,同学们的积极参与中,我们已经开始了第一期“光华”,并坚持了第二期“光华”,在接下来学术探讨中,我们将继续脚踏实地,执梦前行。

作者:武婧轩 摄影:李立、刘敏 来源:生态与环境科学学院