1956年先生逝世20周年时,随人民怀念之意,将鲁迅墓从万国公墓迁到他生前常去的虹口公园内,并建立鲁迅纪念馆,1988年虹口公园正式改名为鲁迅公园。鲁迅公园自然景观优美,人文底蕴深厚,时常能看到成群而聚的中老年合唱团、管弦乐团,吹拉弹唱舞,《我的祖国》、《洪湖水浪打浪》一曲曲红色老歌回荡、共鸣。

二、鲁迅纪念馆

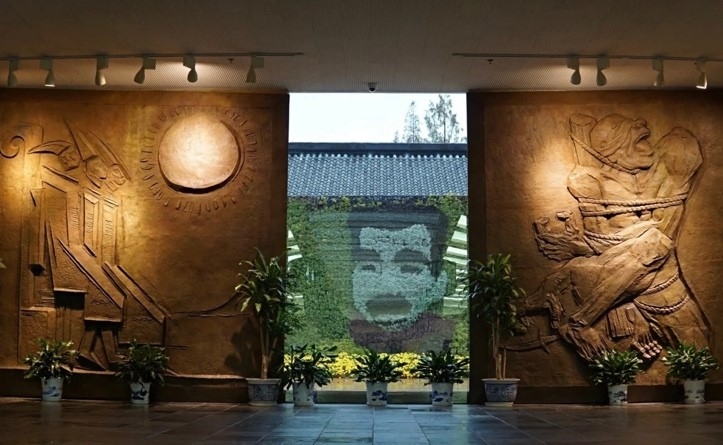

穿过热闹的人群,我们来到了鲁迅纪念馆。有别于板正的陈列馆,鲁迅纪念馆保留二层庭院式江南民居的风格,白墙黑瓦、窗明几净,庭院是个小型的“百草园”,种着鲁迅书中的花草。

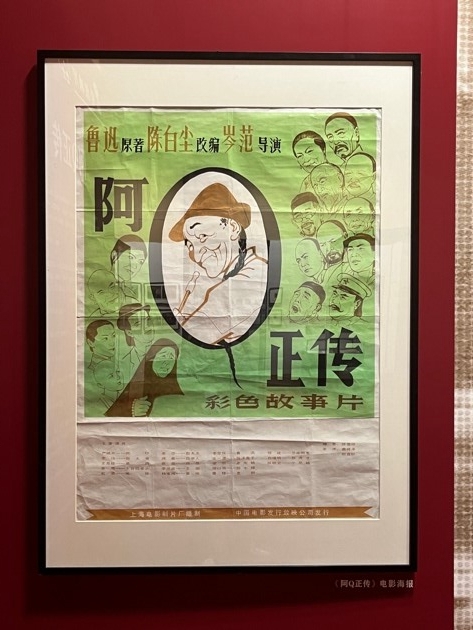

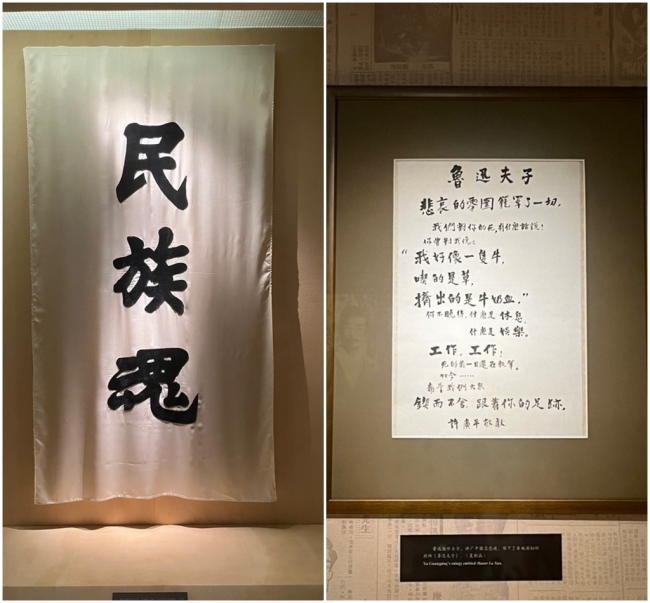

展厅一楼为影视作品展,聚焦于鲁迅五部经典小说《药》、《阿Q正传》、《伤逝》、《祝福》、《铸剑》的影视化改编。展示了百年来鲁迅作品在传播过程中,从文学到电影,再从电影到当代生活的过程中,所体现的关于个性、女性、国民性的永恒主题。我们透过文字,透过演绎,感受到鲁迅笔下文字的力量和民族精神的指引。

大陆新村是鲁迅先生最后的居所,在这里他度过了生命中最后的岁月。

进屋便是先生的会客厅,经讲解员介绍,我们了解到鲁迅先生常背靠窗而坐,为客人挡住屋外不怀好意窥探的目光。穿过一楼小厅,沿木楼梯拾级而上,二楼便是先生的卧室兼书房,书桌上摆放的时钟指针停留在先生逝世的那一刻。三楼原是鲁迅夫妇的卧室,在海婴出生后他们便将这明亮的房间留给海婴居住。另一间是客房,瞿秋白曾在此借住避难。

走进鲁迅生活过的地方,在这里我们仿佛看见了先生结识中外友人、喜得独子海婴等生活图景,也看到了一个更立体生动、更全面深入的鲁迅形象。

朱泓恺:今天通过参加班级组织的团日活动,和同学们一起参观了鲁迅公园、鲁迅纪念馆等与鲁迅先生有关的地点,我感悟良多。一方面,尽管自中学以来已经阅读过多篇由鲁迅先生撰写的文章,也折服于先生犀利的文笔与思想,但我对鲁迅先生的生平与写作时的时代背景仍不甚了解。今日通过参观,我更加深刻地认识到当时时代环境之艰险、生活环境之简朴,也更加震撼于鲁迅先生能够在这样的背景下,迎时代浪潮发出振聋发聩的呼喊。另一方面,先生在重病时仍坚持完成文稿,坚持传播新思想,唤醒周围的同胞,这一对事业的“鞠躬尽瘁,死而后已”的精神也激励着我,是我学习与工作上的榜样。

李时轩:参观上海鲁迅纪念馆的过程中,我深入了解了鲁迅热爱人民、追求民主、追寻自由的一生。上海是鲁迅先生晚年居住的地方,见证了鲁迅战斗生活中最光辉的十年。在上海,鲁迅创作了很多回忆性的散文与大量思想性的杂文,并翻译、介绍了很多国外进步文学作品,极大推动了中国文学史、思想史的发展。此外我还参观了鲁迅位于山阴路大陆新村的故居,给我的感觉与绍兴鲁迅故里有很大区别:在绍兴,我看到的是送《山海经》给鲁迅的阿长,是百草园和三味书屋;而在上海,我看到的是鲁迅掩护瞿秋白等革命斗士的痕迹,是先生老来得子的喜悦,以及晚年病重离世时的举国悲痛。

周心旎:这次的团日活动是这个学期班级举行的第一次课外活动,我们前往了上海市区的鲁迅公园,参观了鲁迅纪念馆和鲁迅故居。第一次知道鲁迅先生,是从小时候的课本上,知道他是我国近代伟大的文学家、思想家、革命家,因此也对鲁迅先生产生了深深的崇敬之情。走进纪念馆的大堂,从大厅沿台阶缓缓登上,映入眼帘的是写在墙上的字“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。”进入主展厅,里面全都是关于鲁迅先生的名言、作品和照片,我们通过解说更加深入地了解到鲁迅先生的爱国之情。鲁迅先生笔耕一生,战斗一生,他伟大的精神和思想影响了一代又一代的年轻人,指引着我们向着光前行。

沈瑶:在参观鲁迅纪念馆之后我印象最深的就是鲁迅先生的立人思想。鲁迅先生在一个特殊的时代,通过文字的力量唤醒当时的青年们。而在这些文字的背后都是先生的立人思想。鲁迅先生提倡青年人的全面发展,在他的一生都非常扶持青年人。“人立而后凡事举”,立人代表正确的价值取向,代表在困顿中披荆斩棘的勇气,也代表在时代背景下青年人的热血与抱负,不论在我们成长的哪个阶段,这永远是值得我们思考的一个话题。